昨日(10/2)も、10月とは思えないほどの暑い一日でした。い~やああ、本当に暑いですね。

そんな暑さとは全く関係のない話ですが、朝の仕事で行っている大学では、このところリニューアル工事が行われており、この2,3日は天井の空調設備の入れ替えも行われているようです。我々の仲間内では何の工事かなと少し話題になってました。天井の石膏ボードを剥がしたり、穴をあけたりしているので、床や机の上に埃がということで話題に。仲間の一人、昔のお嬢様が、工事関係者に「何の工事ですか」と尋ねると、片言の日本語で説明してくれたとのことでした。実はその昔のお嬢様は設備関係名称等に詳しくないということもあり、方や片言の日本語ということで、結局は何の工事なのか分からなかったと、みんなで大笑いでした。

本当に海外からの労働者増えましたね。

さて、10月も3日なのでそろそろ出さないとということで「家族カレンダー」の登場です。このカレンダーも今年は残り2枚ですね。

何とか、水漏れ工事は終了しました。

そのついでに他も点検してもらうと、汚水桝が古くなり水漏れを起こしているところが1か所見つかりました。穴が開いているところにモルタルを詰めていただき、しばらく様子を見ることになりました。

それで、ダメな場合には取替えなども検討しなければならないとのこと(-_-メ)

★おまけのネタ

昨日は長女の誕生日でした。

何故か私にもショートケーキが・・・

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

【今日は何の日】

3日(木) 先負 [旧暦九月一日・朔]

【ドイツ統一の日】

1990年(平成2年)のこの日、東西に分かれていたドイツが45年ぶりに統一され、ドイツ連邦共和国が誕生した。

【登山の日】

1992年(平成4年)に日本山岳会が制定。

「10(と)3(ざん)」の語呂合わせ。

【蛇笏(だこつ)忌】

『雲母』を主宰した大正・昭和期の俳人、飯田蛇笏の命日。

郷里の山梨にあって句作に励み、不如帰(ほととぎす)系の俊英として俳壇に重要な地位を占めた。

そんな暑さとは全く関係のない話ですが、朝の仕事で行っている大学では、このところリニューアル工事が行われており、この2,3日は天井の空調設備の入れ替えも行われているようです。我々の仲間内では何の工事かなと少し話題になってました。天井の石膏ボードを剥がしたり、穴をあけたりしているので、床や机の上に埃がということで話題に。仲間の一人、昔のお嬢様が、工事関係者に「何の工事ですか」と尋ねると、片言の日本語で説明してくれたとのことでした。実はその昔のお嬢様は設備関係名称等に詳しくないということもあり、方や片言の日本語ということで、結局は何の工事なのか分からなかったと、みんなで大笑いでした。

本当に海外からの労働者増えましたね。

さて、10月も3日なのでそろそろ出さないとということで「家族カレンダー」の登場です。このカレンダーも今年は残り2枚ですね。

何とか、水漏れ工事は終了しました。

そのついでに他も点検してもらうと、汚水桝が古くなり水漏れを起こしているところが1か所見つかりました。穴が開いているところにモルタルを詰めていただき、しばらく様子を見ることになりました。

それで、ダメな場合には取替えなども検討しなければならないとのこと(-_-メ)

★おまけのネタ

昨日は長女の誕生日でした。

何故か私にもショートケーキが・・・

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

【今日は何の日】

3日(木) 先負 [旧暦九月一日・朔]

【ドイツ統一の日】

1990年(平成2年)のこの日、東西に分かれていたドイツが45年ぶりに統一され、ドイツ連邦共和国が誕生した。

【登山の日】

1992年(平成4年)に日本山岳会が制定。

「10(と)3(ざん)」の語呂合わせ。

【蛇笏(だこつ)忌】

『雲母』を主宰した大正・昭和期の俳人、飯田蛇笏の命日。

郷里の山梨にあって句作に励み、不如帰(ほととぎす)系の俊英として俳壇に重要な地位を占めた。

昨日(9/2)も蒸し暑い蒸し暑い一日となりました。この蒸し暑さも台風の置き土産なのでしょうね。昨日の朝に、朝の仕事で行っている大学に行くと建物外に置かれていたテーブル、椅子や看板などが綺麗に片づけられていました。これも台風対策だったのでしょうね。幸いにも京都市内では大した風も吹きませんでした。準備を怠らないとそんなものかも知れませんね。私の帰りがけには係りの人が台車にテーブルや椅子を載せて元の位置にセッチングをしていました。被害の大きかったところには申し訳ないほどでした。

そうそう、昨日は帰りがけに銀行のキャッシュコーナーにより、生活費を少しだけ降ろしてきました。今更ながらですが、新しいお札が出てきてチョッとうれしかった私でした。今頃かと言われそうですが!

さて、9月も3日となりますので、そろそろ家族カレンダーを出さないとということで登場です。

9月は中秋の名月ということでお月様ですが、そのお月様が卵という(^^)/

すみません、私の日記にお付き合いいただき!

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

【今日は何の日】

3日(火) 友引 [旧暦八月一日・朔]

【くみ愛の日】

「9(く)3(み)」の語呂合わせから、東京都信用組合協会が制定。

【迢空忌、折口忌】

大正・昭和期の国文学者・歌人として知られる折口信夫(しのぶ)の命日。享年66。

筆名は釈迢空(しゃくちょうくう)。

民俗学者の柳田国男に私淑し、民間伝承の採集調査旅行も盛んに行った。

小説『死者の書』は国文学者・民俗学者・歌人としての彼の才能が結晶した作品である。

【ドラえもん誕生日】

2112年のこの日、藤子・F・不二雄氏原作の『ドラえもん』の主人公、ドラえもんがマツシバロボット工場にて誕生する。

当初は黄色だったが、ネズミに耳をかじられたショックからメッキが剥がれて青くなったのは有名な話。

そうそう、昨日は帰りがけに銀行のキャッシュコーナーにより、生活費を少しだけ降ろしてきました。今更ながらですが、新しいお札が出てきてチョッとうれしかった私でした。今頃かと言われそうですが!

さて、9月も3日となりますので、そろそろ家族カレンダーを出さないとということで登場です。

9月は中秋の名月ということでお月様ですが、そのお月様が卵という(^^)/

すみません、私の日記にお付き合いいただき!

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

【今日は何の日】

3日(火) 友引 [旧暦八月一日・朔]

【くみ愛の日】

「9(く)3(み)」の語呂合わせから、東京都信用組合協会が制定。

【迢空忌、折口忌】

大正・昭和期の国文学者・歌人として知られる折口信夫(しのぶ)の命日。享年66。

筆名は釈迢空(しゃくちょうくう)。

民俗学者の柳田国男に私淑し、民間伝承の採集調査旅行も盛んに行った。

小説『死者の書』は国文学者・民俗学者・歌人としての彼の才能が結晶した作品である。

【ドラえもん誕生日】

2112年のこの日、藤子・F・不二雄氏原作の『ドラえもん』の主人公、ドラえもんがマツシバロボット工場にて誕生する。

当初は黄色だったが、ネズミに耳をかじられたショックからメッキが剥がれて青くなったのは有名な話。

昨日(8/1)も本当に暑い暑い一日となりました。本当に最高気温が予想通り39°だったのかな(発表は38.4°)。

【また「史上もっとも暑い」7月 国内の平均気温、2年連続で記録更新】とニュースのタイトルが踊ります。

とりあえず、路面のアスファルトの焼けた熱風が地獄のような暑さです。何か歩いているうちに干物になりそうな気分です。もうとても日傘無しでは歩けません。と言いながら、昨日も植物園でした。朝の仕事仲間から、今日も行くの?と言われたので、行かないと忘れ物した気分なのでと返すと本当に元気ですねと。元気でないとできないと。ま~そうですね。行く気になるということは元気の証かも知れませんね。そんな植物園では朝の7時から「早朝の朝顔展」が12時まで開催されいます。結構、親子連れ駆られていました。まだ、小学校では夏休みの宿題として「朝顔の観察」があるのかな? 係りの人に質問している子供もおりましたので!

さて、8月になったということで恒例となりました、家族カレンダーです。

★おまけのネタ

わが家では毎月、1日は全員で歯ブラシ交換日です。

どうでもいい、個人ネタでした(-_-メ)

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

【今日は何の日】

2日(金) 先負 [旧暦六月二十八日]

【パンツの日】

1985年(昭和60年)に奈良県の磯貝布帛工業が自社ブランドのパンツ「シルビー802」にちなみ、この日をパンツの日とした。

トランクスメーカーのオグランも後に「8(パン)2(ツ)」と語呂合わせして制定。

【学制発布記念日】

1872年(明治5年)のこの日の太政官布告が近代的教育制度の基礎となったことによる。

新学制により寺子屋式から小学校へ。

【博多人形の日】

福岡市の郷土玩具、博多人形のすばらしさを再認識してもらおうと生産者組合が中心となって制定。

博多人形は1600年頃からつくられはじめたとされる。

明治時代にはパリなどの国際的な博覧会で高い評価を受け、日本を代表する人形として世界に知られるようになった。

【青森ねぶた祭】(~8月7日・6日間)

東北の3大祭りのひとつ。

大型ねぶたの夜間運行は2~6日。

ちなみに、和紙や木、針金で組み上げられる大型ねぶた1台の製作日数は約3ヶ月、制作費は総額で約2千万円とのこと。

【また「史上もっとも暑い」7月 国内の平均気温、2年連続で記録更新】とニュースのタイトルが踊ります。

とりあえず、路面のアスファルトの焼けた熱風が地獄のような暑さです。何か歩いているうちに干物になりそうな気分です。もうとても日傘無しでは歩けません。と言いながら、昨日も植物園でした。朝の仕事仲間から、今日も行くの?と言われたので、行かないと忘れ物した気分なのでと返すと本当に元気ですねと。元気でないとできないと。ま~そうですね。行く気になるということは元気の証かも知れませんね。そんな植物園では朝の7時から「早朝の朝顔展」が12時まで開催されいます。結構、親子連れ駆られていました。まだ、小学校では夏休みの宿題として「朝顔の観察」があるのかな? 係りの人に質問している子供もおりましたので!

さて、8月になったということで恒例となりました、家族カレンダーです。

★おまけのネタ

わが家では毎月、1日は全員で歯ブラシ交換日です。

どうでもいい、個人ネタでした(-_-メ)

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

【今日は何の日】

2日(金) 先負 [旧暦六月二十八日]

【パンツの日】

1985年(昭和60年)に奈良県の磯貝布帛工業が自社ブランドのパンツ「シルビー802」にちなみ、この日をパンツの日とした。

トランクスメーカーのオグランも後に「8(パン)2(ツ)」と語呂合わせして制定。

【学制発布記念日】

1872年(明治5年)のこの日の太政官布告が近代的教育制度の基礎となったことによる。

新学制により寺子屋式から小学校へ。

【博多人形の日】

福岡市の郷土玩具、博多人形のすばらしさを再認識してもらおうと生産者組合が中心となって制定。

博多人形は1600年頃からつくられはじめたとされる。

明治時代にはパリなどの国際的な博覧会で高い評価を受け、日本を代表する人形として世界に知られるようになった。

【青森ねぶた祭】(~8月7日・6日間)

東北の3大祭りのひとつ。

大型ねぶたの夜間運行は2~6日。

ちなみに、和紙や木、針金で組み上げられる大型ねぶた1台の製作日数は約3ヶ月、制作費は総額で約2千万円とのこと。

昨日(7/1)は、朝から本当に蒸し暑い一日で、雨も弱いながらもほぼ一日中降り続きました。近くを流れる宇治川ではダムからの放水量を増やすと言う放送が聞こえてきます。

滋賀県米原市では土砂崩れ発生地域に緊急安全確保「警戒レベル5」が発令されたとのこと、これは琵琶湖でもたくさんの雨が降っていることでしょうね。我が家の近くの家で琵琶湖に別荘持っておられる方が、チョッと前まで琵琶湖の水位がマイナス75cmとか大騒ぎしていたのに、今は溢れそうなくらいに満タンとのことでした。それは、琵琶湖からの放流も続きますよね。

それにしても、体力を奪う蒸し暑さです。朝の仕事でどれだけの汗を流したことか。実は同じ建物を担当している女性のご主人が亡くなられてお休みだったことからその方の分も残りのものが担当でした。そんなことからこの蒸し暑いのに小走りで仕事だったことから余計に汗だくでした。

さて、7月になりましたので、恒例となった家族カレンダーの登場です。カレンダーも折り返しですね。

カレンダーに登場するのはタコです。

半夏生(はんげしょう)は、節分や土用などと同じような雑節のうちのひとつです。半夏生の時期は、一年で日が最も長くなる夏至から数えて今年は11日目の7月1日でした。

半夏生の時期はちょうど田植えが終わる頃です。田植えを終えた稲や畑の作物が「タコの足のようにしっかりと根を張って豊作になるように。」と願いを込めて、農家の人々が神様にタコをお供えしました。これに由来して、半夏生の時期にはタコを食べる習わしが生まれたと言われています。

この風習は関西地方を中心に昔から根付いています。半夏生にタコを食べる地域だけではありません。香川県ではうどん、福井県ではサバ、長野県では芋汁など食べる食材は地域によって様々とのことです。

ということで、香川県では今日は「うどんの日」とのことです。

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

【今日は何の日】

2日(火) 先勝[旧暦五月二十七日]

【うどんの日】

香川県製麺事業協同組合がうどんの消費拡大を目指して、1980年(昭和55年)に設けた。

この地域では、田植えを手伝った人にうどんを振舞う習慣があり、田植えが終わる半夏生の

この頃に制定したというもの。

【ユネスコ加盟記念日】

1951年(昭和26年)のこの日、日本がユネスコ(国連教育科学文化機関)に加盟したのを記念して設けられた。

【救世軍創立記念日】

1878年(明治11年)のこの日、貧しい人々を救う目的でキリスト教プロテスタントの一派である

救世軍が創立された。

この日は創立者であるウィリアム・ブースが讃えられる。

【たわしの日】

1915年(大正4年)のこの日、東京市小石川区(現在の文京区小石川)の西尾正左衛門が「亀の子束子」の特許を取得。

「束子(たわし)」という漢字も、正左衛門が当時の漢学者に相談して当てはめたものだそうである。

滋賀県米原市では土砂崩れ発生地域に緊急安全確保「警戒レベル5」が発令されたとのこと、これは琵琶湖でもたくさんの雨が降っていることでしょうね。我が家の近くの家で琵琶湖に別荘持っておられる方が、チョッと前まで琵琶湖の水位がマイナス75cmとか大騒ぎしていたのに、今は溢れそうなくらいに満タンとのことでした。それは、琵琶湖からの放流も続きますよね。

それにしても、体力を奪う蒸し暑さです。朝の仕事でどれだけの汗を流したことか。実は同じ建物を担当している女性のご主人が亡くなられてお休みだったことからその方の分も残りのものが担当でした。そんなことからこの蒸し暑いのに小走りで仕事だったことから余計に汗だくでした。

さて、7月になりましたので、恒例となった家族カレンダーの登場です。カレンダーも折り返しですね。

カレンダーに登場するのはタコです。

半夏生(はんげしょう)は、節分や土用などと同じような雑節のうちのひとつです。半夏生の時期は、一年で日が最も長くなる夏至から数えて今年は11日目の7月1日でした。

半夏生の時期はちょうど田植えが終わる頃です。田植えを終えた稲や畑の作物が「タコの足のようにしっかりと根を張って豊作になるように。」と願いを込めて、農家の人々が神様にタコをお供えしました。これに由来して、半夏生の時期にはタコを食べる習わしが生まれたと言われています。

この風習は関西地方を中心に昔から根付いています。半夏生にタコを食べる地域だけではありません。香川県ではうどん、福井県ではサバ、長野県では芋汁など食べる食材は地域によって様々とのことです。

ということで、香川県では今日は「うどんの日」とのことです。

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

【今日は何の日】

2日(火) 先勝[旧暦五月二十七日]

【うどんの日】

香川県製麺事業協同組合がうどんの消費拡大を目指して、1980年(昭和55年)に設けた。

この地域では、田植えを手伝った人にうどんを振舞う習慣があり、田植えが終わる半夏生の

この頃に制定したというもの。

【ユネスコ加盟記念日】

1951年(昭和26年)のこの日、日本がユネスコ(国連教育科学文化機関)に加盟したのを記念して設けられた。

【救世軍創立記念日】

1878年(明治11年)のこの日、貧しい人々を救う目的でキリスト教プロテスタントの一派である

救世軍が創立された。

この日は創立者であるウィリアム・ブースが讃えられる。

【たわしの日】

1915年(大正4年)のこの日、東京市小石川区(現在の文京区小石川)の西尾正左衛門が「亀の子束子」の特許を取得。

「束子(たわし)」という漢字も、正左衛門が当時の漢学者に相談して当てはめたものだそうである。

昨日(5/1)は、不安定なお天気の上に、本当に寒い一日となりました。このとことの暑い気温に慣れていた体がびっくりするほどの低い気温の一日でした。

このところ、不安定なお天気が続いているので植物園に行く機会が減ってます。こうしている間にも花たちの入れ替わりが進んでいることでしょうね。気になる私でした。

朝の仕事で行っている大学では、昨日は、地域連携協定の一環かな、学生たちのボランティアの一環かな、初心者向けのスマホ教室が開催されていました。申し込んだお年寄りたちが会場一杯においででした。9時スタートなのに8時前から来られているお年寄りも何人も見かけました。講習会は全体説明の後でマンツーマンでの取り扱いの説明です。お爺さん、お婆さんたちが学生たちに疑問点や操作方法などを教わっていました。そのお爺さん、お婆さんたちの顔が本当にうれしそうなのが印象的でした。孫のような年齢なのでしょうね。学生たちもうれしそうでしたが(^^)/ そんな催し物もいいですね。

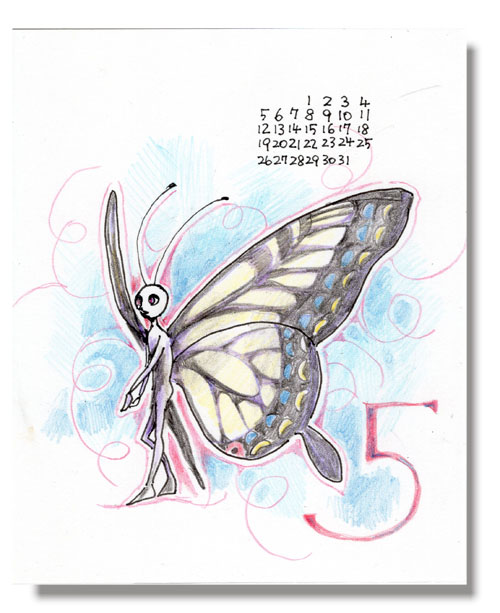

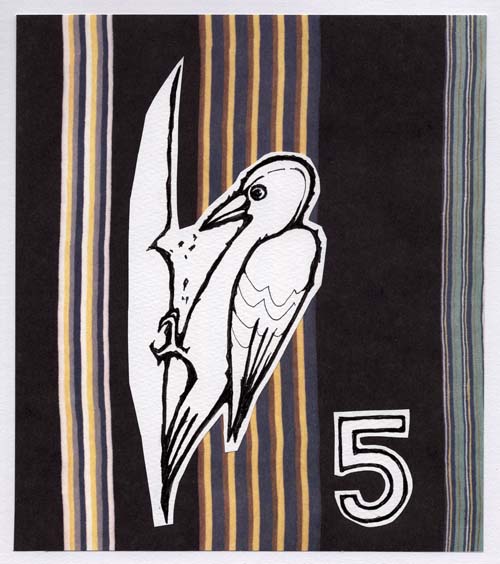

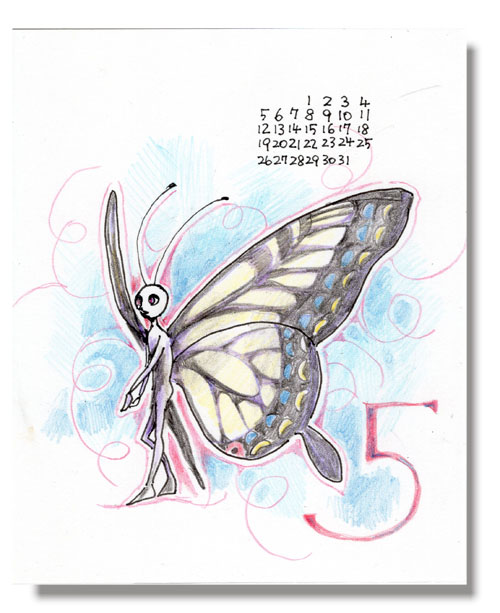

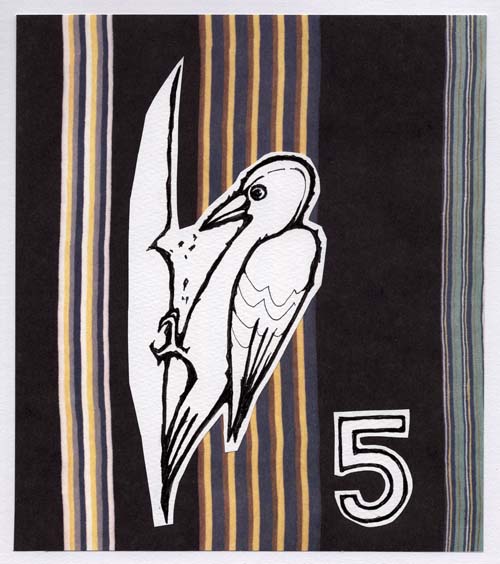

さて、月も替わりましたので、恒例の「家族カレンダー」の登場で失礼します。

このところ、このアゲハ蝶と毎日戦っている私ですが

もう一枚が、洗面所のキツツキさんです

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

【今日は何の日】

2日(木) 友引 [旧暦三月二十四日]

【郵便貯金創業記念日】

1875年(明治8年)5月2日、東京と横浜の2ヵ所に貯金預かり所を設けたのが、日本の郵便貯金制度の始まり。

そこで1950年(昭和25年)にこの日を郵便貯金の創業記念日と制定した。

預入限度額は500円であった。

【交通広告の日】

1993年(平成5年)に関東交通広告協議会が「5(こう)2(つう)」と語呂合わせして制定。

【歯科医師記念日】

1957年(昭和32年)5月に日本歯科医師会が制定。

1904年(明治37年)10月に歯科医師法草案がまとめられ、1906年(明治39年)3月に医師法と同時に貴族院で可決成立、5月2日に公布となった。

日本歯科医師会では、この日を歯科医師記念日と定めた。

このところ、不安定なお天気が続いているので植物園に行く機会が減ってます。こうしている間にも花たちの入れ替わりが進んでいることでしょうね。気になる私でした。

朝の仕事で行っている大学では、昨日は、地域連携協定の一環かな、学生たちのボランティアの一環かな、初心者向けのスマホ教室が開催されていました。申し込んだお年寄りたちが会場一杯においででした。9時スタートなのに8時前から来られているお年寄りも何人も見かけました。講習会は全体説明の後でマンツーマンでの取り扱いの説明です。お爺さん、お婆さんたちが学生たちに疑問点や操作方法などを教わっていました。そのお爺さん、お婆さんたちの顔が本当にうれしそうなのが印象的でした。孫のような年齢なのでしょうね。学生たちもうれしそうでしたが(^^)/ そんな催し物もいいですね。

さて、月も替わりましたので、恒例の「家族カレンダー」の登場で失礼します。

このところ、このアゲハ蝶と毎日戦っている私ですが

もう一枚が、洗面所のキツツキさんです

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

【今日は何の日】

2日(木) 友引 [旧暦三月二十四日]

【郵便貯金創業記念日】

1875年(明治8年)5月2日、東京と横浜の2ヵ所に貯金預かり所を設けたのが、日本の郵便貯金制度の始まり。

そこで1950年(昭和25年)にこの日を郵便貯金の創業記念日と制定した。

預入限度額は500円であった。

【交通広告の日】

1993年(平成5年)に関東交通広告協議会が「5(こう)2(つう)」と語呂合わせして制定。

【歯科医師記念日】

1957年(昭和32年)5月に日本歯科医師会が制定。

1904年(明治37年)10月に歯科医師法草案がまとめられ、1906年(明治39年)3月に医師法と同時に貴族院で可決成立、5月2日に公布となった。

日本歯科医師会では、この日を歯科医師記念日と定めた。