昨日(2/27)の朝はこの時期らしい気温だったのかも知れません。日中の青空を部屋の中から見ていると何とも陽射しが暖かそうに見えます。しかしながら風が強めに吹き、その風の冷たいこと冷たいこと!

そんな昨日は歯医者さんに! 腫れも収まっていましたので確認だけの歯医者さんでした。歯医者さんの受付に診察カードを出すと同時に診察室に呼ばれます。歯医者さんに入って20秒ぐらいかな? 椅子に座り大きな口を開けて先生の診察「腫れが引いていますね、一応歯茎を消毒しておきましょう」と薬を塗ります。その時間が約2分弱時かな? そして、支払いを待ちます。当然、投薬もありませんのですぐに呼ばれ140円の支払いでした。診察室を出てから支払いまで約1分かな?。歯医者さんからは次回は4月ごろに歯石取りに来てくださいと! 都合、歯医者さんの滞在時間は4分から5分というところでした。

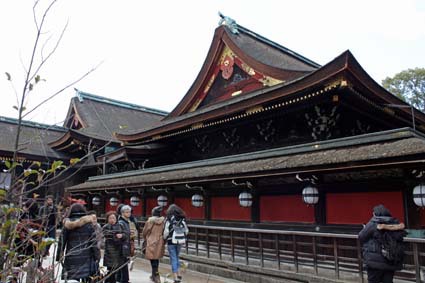

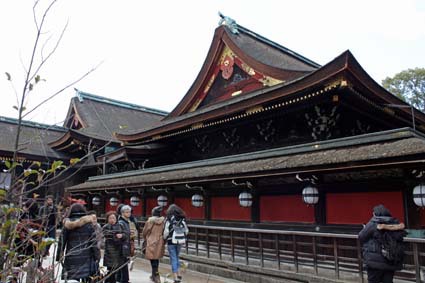

今日の話題は25日の北野天満宮さんの「梅花祭」にお邪魔した時の梅の花です。ま~その1段ということで・・・

今回はバックに天満宮らしい景色を入れたものをチョイスしてみました。(^_^)ニコニコ

さてさて、2月も今日で終わりですね。2月が逃げていくという感じですね(-_-メ)

「今日は何の日」

28日(火) 仏滅 [旧暦二月三日]

【ビスケットの日】

水戸藩士の医師、柴田方庵の日記『方庵日録』に、1855年(安政2年)のこの日の日付で、ビスケットの製法書を水戸藩に送ったと書かれていたことにちなんだもの。ビスケットの語源はラテン語で「二度焼かれたパン」の意味があることから「2(二度)8(焼く)」という語呂合わせもあり、(社)全国ビスケット協会が制定。

【利休忌】

茶道の礎を築いた茶道家、千利休の命日。豊臣秀吉の命により、京の屋敷で切腹した。享年70。後に秀吉は利休を切腹させたことを悔い、利休の養子・少庵を召し出して、千家を再興させた。

【織部の日】

1599年のこの日、織部流茶道の始祖であり、安土桃山・江戸時代初期の大名である古田織部が京都伏見で茶会を催したことにちなんで、岐阜県土岐市が制定。

【バカヤローの日】

1953年(昭和28年)、当時の吉田茂首相が衆議院予算委員会での西村栄一議員の質問に対して「バカヤロー」と発言した。これがもとで内閣不信任案が提出・可決され、3月14日に衆議院が解散した。この解散は「バカヤロー解散」と呼ばれている。

【逍遥忌】

『当世書生気質』やシェイクスピア作品の翻訳などで知られる坪内逍遥の命日。彼にゆかりのある熱海市では、逍遙忌記念祭が行われる。

現在使われている意味での“小説”という言葉を、日本で最初に使ったのは逍遙である。

そんな昨日は歯医者さんに! 腫れも収まっていましたので確認だけの歯医者さんでした。歯医者さんの受付に診察カードを出すと同時に診察室に呼ばれます。歯医者さんに入って20秒ぐらいかな? 椅子に座り大きな口を開けて先生の診察「腫れが引いていますね、一応歯茎を消毒しておきましょう」と薬を塗ります。その時間が約2分弱時かな? そして、支払いを待ちます。当然、投薬もありませんのですぐに呼ばれ140円の支払いでした。診察室を出てから支払いまで約1分かな?。歯医者さんからは次回は4月ごろに歯石取りに来てくださいと! 都合、歯医者さんの滞在時間は4分から5分というところでした。

今日の話題は25日の北野天満宮さんの「梅花祭」にお邪魔した時の梅の花です。ま~その1段ということで・・・

今回はバックに天満宮らしい景色を入れたものをチョイスしてみました。(^_^)ニコニコ

さてさて、2月も今日で終わりですね。2月が逃げていくという感じですね(-_-メ)

「今日は何の日」

28日(火) 仏滅 [旧暦二月三日]

【ビスケットの日】

水戸藩士の医師、柴田方庵の日記『方庵日録』に、1855年(安政2年)のこの日の日付で、ビスケットの製法書を水戸藩に送ったと書かれていたことにちなんだもの。ビスケットの語源はラテン語で「二度焼かれたパン」の意味があることから「2(二度)8(焼く)」という語呂合わせもあり、(社)全国ビスケット協会が制定。

【利休忌】

茶道の礎を築いた茶道家、千利休の命日。豊臣秀吉の命により、京の屋敷で切腹した。享年70。後に秀吉は利休を切腹させたことを悔い、利休の養子・少庵を召し出して、千家を再興させた。

【織部の日】

1599年のこの日、織部流茶道の始祖であり、安土桃山・江戸時代初期の大名である古田織部が京都伏見で茶会を催したことにちなんで、岐阜県土岐市が制定。

【バカヤローの日】

1953年(昭和28年)、当時の吉田茂首相が衆議院予算委員会での西村栄一議員の質問に対して「バカヤロー」と発言した。これがもとで内閣不信任案が提出・可決され、3月14日に衆議院が解散した。この解散は「バカヤロー解散」と呼ばれている。

【逍遥忌】

『当世書生気質』やシェイクスピア作品の翻訳などで知られる坪内逍遥の命日。彼にゆかりのある熱海市では、逍遙忌記念祭が行われる。

現在使われている意味での“小説”という言葉を、日本で最初に使ったのは逍遙である。

昨日(2/26)の朝はほぼゼロ度と予想され、それは一昨日と同じ最低気温予想でしたが、何やら一昨日に比べると大分暖かく感じた朝でした。そしてその後も青空の広がる日差しにより暖かさも感じる気温に・・(夕方からは雲が広がりましたが!)

昨日は、朝の4時前にブログを上げて、家族が起きてくるまで時間があったことから再び布団に入り少しだけ眠ることにしました。次に起きるのは朝の6時とこころに決めて布団に! 一旦目を覚ましたのが5時35分ごろで、もう少し寝てから起きようと眼をつむりました。そして次に気が付いたのが6時30分を回っていて、大慌てで布団を飛び出て朝の作業に! やはり少し疲れていたのかな?

そんなことで、昨日は基本的に自宅でゆっくりと過ごしました。

そんなことで今日の話題もそんなぶらりぶらりとした話題ということで

◇朝の9時ごろ玄関出てみると、外から河川敷のグランドから元気な声が聞こえます。

コンデジを持って宇治川の土手に・・・青空の下で元気に野球をする姿が見えます。そして、土手の上では多くの人が、早春の日差しを楽しむように散歩をされています。

やはり、少し暖かいだけで人出が大きく違いますね。

◇家では家族の女性群のオープンカー(自転車)3台の手入れを!

自転車を磨き、油を差しそしてタイヤの点検。その上に来週から次女が使うオープンカーの壊れていたベルの交換と夜に使うということなので発電機によるライトをつけるのは重たくなるので、電池式のライトに交換も・・

その後は、庭の手入れということで、少しだけ春への準備もスタート。その時に選定したツルキキョウをこんな瓶の中に植えてみました。花が咲くか楽しみです。

そんなのんびりとした一日を過ごし、体力の増強に務めた一日となりました。

そうそう、天気予報でも花粉の飛散がこちら近畿でも昨年の3倍と連呼していました。

今まで症状の出ていない方も対策をと! 私も朝は杉の多い北方面に出かけますので、予防のためにマスクぐらいはした方がいいかなと迷っています。

ハイ、どうでもいい私の日記でした(-_-メ)

★おまけの一枚

こんな個展にも25日北野天満宮さんの「梅花祭」の帰りによってきました。

娘の高校時代の同級生が開催している個展で、娘も個展のお手伝いで来客の対応に当たっていましたので。

彼女は成安造形大学で勉強中の学生さん!

優しい感じの絵が人なりを表しているようです。

また、彼女が子供に頃に書いた文章や絵などが置かれていて自由に読めてこちらの方も中々興味深かったです。

3月2日(木)まで開催されています。小さな小さな個展ですが、京町屋を見るだけでも楽しめます。若い人を応援するつもりで顔を出してみました。まだやっていますよ(^_^)ニコニコ

「今日は何の日」

27日(月) 先負 [旧暦二月二日]

【新選組の日】

1863年(文久3年)のこの日、新選組の前身にあたる壬生組が結成された。

ちなみに新選組といえば浅葱色のだんだら模様の羽織が有名だが、これは新選組が結成した初期の頃だけ着用されて、その後は「黒衣、黒袴」の黒づくめが新選組の目印となったらしい。

昨日は、朝の4時前にブログを上げて、家族が起きてくるまで時間があったことから再び布団に入り少しだけ眠ることにしました。次に起きるのは朝の6時とこころに決めて布団に! 一旦目を覚ましたのが5時35分ごろで、もう少し寝てから起きようと眼をつむりました。そして次に気が付いたのが6時30分を回っていて、大慌てで布団を飛び出て朝の作業に! やはり少し疲れていたのかな?

そんなことで、昨日は基本的に自宅でゆっくりと過ごしました。

そんなことで今日の話題もそんなぶらりぶらりとした話題ということで

◇朝の9時ごろ玄関出てみると、外から河川敷のグランドから元気な声が聞こえます。

コンデジを持って宇治川の土手に・・・青空の下で元気に野球をする姿が見えます。そして、土手の上では多くの人が、早春の日差しを楽しむように散歩をされています。

やはり、少し暖かいだけで人出が大きく違いますね。

◇家では家族の女性群のオープンカー(自転車)3台の手入れを!

自転車を磨き、油を差しそしてタイヤの点検。その上に来週から次女が使うオープンカーの壊れていたベルの交換と夜に使うということなので発電機によるライトをつけるのは重たくなるので、電池式のライトに交換も・・

その後は、庭の手入れということで、少しだけ春への準備もスタート。その時に選定したツルキキョウをこんな瓶の中に植えてみました。花が咲くか楽しみです。

そんなのんびりとした一日を過ごし、体力の増強に務めた一日となりました。

そうそう、天気予報でも花粉の飛散がこちら近畿でも昨年の3倍と連呼していました。

今まで症状の出ていない方も対策をと! 私も朝は杉の多い北方面に出かけますので、予防のためにマスクぐらいはした方がいいかなと迷っています。

ハイ、どうでもいい私の日記でした(-_-メ)

★おまけの一枚

こんな個展にも25日北野天満宮さんの「梅花祭」の帰りによってきました。

娘の高校時代の同級生が開催している個展で、娘も個展のお手伝いで来客の対応に当たっていましたので。

彼女は成安造形大学で勉強中の学生さん!

優しい感じの絵が人なりを表しているようです。

また、彼女が子供に頃に書いた文章や絵などが置かれていて自由に読めてこちらの方も中々興味深かったです。

3月2日(木)まで開催されています。小さな小さな個展ですが、京町屋を見るだけでも楽しめます。若い人を応援するつもりで顔を出してみました。まだやっていますよ(^_^)ニコニコ

「今日は何の日」

27日(月) 先負 [旧暦二月二日]

【新選組の日】

1863年(文久3年)のこの日、新選組の前身にあたる壬生組が結成された。

ちなみに新選組といえば浅葱色のだんだら模様の羽織が有名だが、これは新選組が結成した初期の頃だけ着用されて、その後は「黒衣、黒袴」の黒づくめが新選組の目印となったらしい。

昨日(2/25)の朝はほぼゼロ度からのスタートだったのかな?相変わらず手足の指先が冷えて冷えて・・・日中はこの時期らしい寒さの気温まで上がりました。日差しの下では日差しが幾分と暖かかく感じることもありましたが、風が冷たいです。

そんな昨日は25日ということで「北野天満宮梅花祭」に行ってみました。たぶん土曜日でお天気も良いことから午後は身動きができないほど混むだろうと、午前中も早めに出かけてみましたが、何の何の、午前中から参道は身動きができないほどの混みようです。

境内の梅の花は今が見ごろと咲き誇っていました。

梅の花は後日にご紹介ということで、梅花祭のスナップの羅列で失礼します。どう考えてもゆっくりとお花見という状況ではありませんでした。もともと、梅園には入場するつもりはありませんでしたが、入るのにものすごい列です。入るのにもかなりの時間がかかりそうでした。

午前の10時過ぎでこの混みようです。

もう、ここまでたどり着くのが大変でした。

梅の花の咲いている境内も人、人・人・人でした!

この人出に牛さんも目を白黒ではなく、赤くして驚いているようです

本殿のお参りも真ん中の列などどれくらいの時間がかかるのだろうか?

やはり、人気は中央ですね

絵馬奉納のところは、この時期なので皆さんそのお参りが真剣そのものです。

写真に写っているご夫婦らしき人は長いこと頭を下げてお願いをしていました。

多分、受験生がいるのでしょうね!

梅花祭の神事に向かう神主さんの頭には菜の花が!

昔は「菜種御供」と呼ばれていたそうです、明治以降新暦になり、

菜種のかわりに梅花を用いたことから「梅花御供」と呼ばれるように

なりましたが、その名残かな?

そうそう、ここでも大陸からの観光客であふれていました。

梅の花が珍しいのでしょうか?

骨董市や古着売り場には、欧米の方々が多く品定めをしていました。大陸の方たちはここでは数えるほど!

多分、お国ではこうした骨董市などは偽物がごまんとあるというか、本物を探すのが難しいのかな?そんなことでこうしたところでは買い物をしないのかも!

「今日は何の日」

26日(日) 友引 [旧暦二月一日・朔]

【脱出の日】

1815年のこの日、エルバ島(現在はイタリア・トスカーナ州に属する)に流刑されていたナポレオンが脱出し、パリに戻り奇跡の復位を遂げる。

しかしワーテルローの戦いで完敗して百日天下に終わり、その後大西洋の孤島セントヘレナ島へ再び流刑となった。

【パナマ運河開通記念日】

1914年(大正3年)のこの日、中央アメリカのパナマ地峡を開削して太平洋と大西洋を連絡するパナマ運河がアメリカにより開通した。運河は1999年(平成11年)末にアメリカからパナマ共和国に返還された。

【血液銀行開業記念日】

1951年(昭和26年)のこの日、輸血に必要な血液を常に確保し、必要に応じて供給する血液銀行(現在の血液センター)が発足した。

【咸臨丸の日】

1860年、幕府使節団が、オランダから買い入れた木造艦「咸臨丸」で、日本船として初めて太平洋を横断しサンフランシスコに到着した日。

使節団メンバーは、軍艦奉行の木村摂津守、艦長の勝麟太郎(勝海舟)、福沢諭吉ら約90名。

勝麟太郎は航海中、ひどい船酔いのために私室にこもったままで、艦長らしき仕事はほとんどしなかったといわれる。

そんな昨日は25日ということで「北野天満宮梅花祭」に行ってみました。たぶん土曜日でお天気も良いことから午後は身動きができないほど混むだろうと、午前中も早めに出かけてみましたが、何の何の、午前中から参道は身動きができないほどの混みようです。

境内の梅の花は今が見ごろと咲き誇っていました。

梅の花は後日にご紹介ということで、梅花祭のスナップの羅列で失礼します。どう考えてもゆっくりとお花見という状況ではありませんでした。もともと、梅園には入場するつもりはありませんでしたが、入るのにものすごい列です。入るのにもかなりの時間がかかりそうでした。

午前の10時過ぎでこの混みようです。

もう、ここまでたどり着くのが大変でした。

梅の花の咲いている境内も人、人・人・人でした!

この人出に牛さんも目を白黒ではなく、赤くして驚いているようです

本殿のお参りも真ん中の列などどれくらいの時間がかかるのだろうか?

やはり、人気は中央ですね

絵馬奉納のところは、この時期なので皆さんそのお参りが真剣そのものです。

写真に写っているご夫婦らしき人は長いこと頭を下げてお願いをしていました。

多分、受験生がいるのでしょうね!

梅花祭の神事に向かう神主さんの頭には菜の花が!

昔は「菜種御供」と呼ばれていたそうです、明治以降新暦になり、

菜種のかわりに梅花を用いたことから「梅花御供」と呼ばれるように

なりましたが、その名残かな?

そうそう、ここでも大陸からの観光客であふれていました。

梅の花が珍しいのでしょうか?

骨董市や古着売り場には、欧米の方々が多く品定めをしていました。大陸の方たちはここでは数えるほど!

多分、お国ではこうした骨董市などは偽物がごまんとあるというか、本物を探すのが難しいのかな?そんなことでこうしたところでは買い物をしないのかも!

「今日は何の日」

26日(日) 友引 [旧暦二月一日・朔]

【脱出の日】

1815年のこの日、エルバ島(現在はイタリア・トスカーナ州に属する)に流刑されていたナポレオンが脱出し、パリに戻り奇跡の復位を遂げる。

しかしワーテルローの戦いで完敗して百日天下に終わり、その後大西洋の孤島セントヘレナ島へ再び流刑となった。

【パナマ運河開通記念日】

1914年(大正3年)のこの日、中央アメリカのパナマ地峡を開削して太平洋と大西洋を連絡するパナマ運河がアメリカにより開通した。運河は1999年(平成11年)末にアメリカからパナマ共和国に返還された。

【血液銀行開業記念日】

1951年(昭和26年)のこの日、輸血に必要な血液を常に確保し、必要に応じて供給する血液銀行(現在の血液センター)が発足した。

【咸臨丸の日】

1860年、幕府使節団が、オランダから買い入れた木造艦「咸臨丸」で、日本船として初めて太平洋を横断しサンフランシスコに到着した日。

使節団メンバーは、軍艦奉行の木村摂津守、艦長の勝麟太郎(勝海舟)、福沢諭吉ら約90名。

勝麟太郎は航海中、ひどい船酔いのために私室にこもったままで、艦長らしき仕事はほとんどしなかったといわれる。

昨日(2/24)は冷えました。このところ日替わりで寒い日を暖かな日を向かえています。この日替わりの気温差が体に堪えます。寒いなら寒い日が続く方が体の調整にはらくちんに思えます。日替わりで気温が乱高下するとその対応が難しい歳になっていますので!

そんなことで、昨日も歯医者通いでした。月曜日に腫れ、歯医者で抗生物質の薬を処方していただき、腫れが引き普通に食事が出来るまでには回復したのですが、まだ少しだけ腫れが残り違和感があります。なので、再度抗生物質の薬を処方してもらうことに! 昔はすぐに完治したのですが、やはり回復力は弱くなりましたね。残念ながら(-_-メ)

そんな歯医者に行く途中で見かけた景色のネタで何とか今日のブログを繋ぎます。

◇猫

昨日も風が冷たかったことから、猫も暖かな日当たりで暖をとっていました。

車の屋根の上は、日差しが当たり暖かなのでしょうね。気持ちよさそうにお昼寝タイムでした。

ハイ、しっかりとお昼寝の邪魔をしたようで睨まれました。

◇宇治川の鵜・サギの島

我が家で、宇治川の中州(というには小さいですが)で、いつも鵜やサギが休んでいるので「鵜の島」と呼ばれているところですが、このところ永いこと川の水が多いことから、完全に水没状態が続いています。もうもしかしたら1ヵ月以上になるのかな?

鵜やサギはどうしているのかなと心配していると、サギが近くのこんなところに止まっていました。

〇普段の水量はこんなもので、中州の島もしっかり水面から出ています。

〇昨日はこんな風に完全に水没です

〇サギはその島の近くの水量を測定するこんな鉄柱に

こんな内容で済みません。m(_ _)m

こんな話も

今日(25日)は、大学入試試験の前期試験日ですね。

昨日、仕事の関係で府立大構内いると、何組かの親子に出会いました。

そう、今日試験を受ける受験生とその親御さんです。たぶん、京都市以外の遠くから受験に来られて、前日に会場までの交通機関や場所の下見に来られたのでしょうね。心のなかで頑張れと応援しました。わが娘たち二人とも自宅から通える大学に入学してくれたことから助かりました。その下見来られた人は合格したらアパートなどで一人暮らしかな? 仕送りも大変ですね。

「今日は何の日」

25日(土) 大安 [旧暦一月二十九日]

【茂吉忌】

歌集『赤光』発刊したアララギ派の歌人、斎藤茂吉の命日。彼の生まれた山形・上山市金瓶には斎藤茂吉記念館がある。

【箱根用水貫通の日】

1670年のこの日、芦ノ湖水を箱根山西の深良村へ引く、用水トンネルが貫通した。

【京都北野天満宮梅花祭】

菅原道真の命日に行われる京都・北野天満宮の祭礼。もともとは祭神に「なだめる」と音の似ている菜種(なたね)の花を供えて「菜種御供」と呼んでいたが、明治以降新暦になり、菜種のかわりに梅花を用いたことから「梅花御供」と呼ばれるようになった。

そんなことで、昨日も歯医者通いでした。月曜日に腫れ、歯医者で抗生物質の薬を処方していただき、腫れが引き普通に食事が出来るまでには回復したのですが、まだ少しだけ腫れが残り違和感があります。なので、再度抗生物質の薬を処方してもらうことに! 昔はすぐに完治したのですが、やはり回復力は弱くなりましたね。残念ながら(-_-メ)

そんな歯医者に行く途中で見かけた景色のネタで何とか今日のブログを繋ぎます。

◇猫

昨日も風が冷たかったことから、猫も暖かな日当たりで暖をとっていました。

車の屋根の上は、日差しが当たり暖かなのでしょうね。気持ちよさそうにお昼寝タイムでした。

ハイ、しっかりとお昼寝の邪魔をしたようで睨まれました。

◇宇治川の鵜・サギの島

我が家で、宇治川の中州(というには小さいですが)で、いつも鵜やサギが休んでいるので「鵜の島」と呼ばれているところですが、このところ永いこと川の水が多いことから、完全に水没状態が続いています。もうもしかしたら1ヵ月以上になるのかな?

鵜やサギはどうしているのかなと心配していると、サギが近くのこんなところに止まっていました。

〇普段の水量はこんなもので、中州の島もしっかり水面から出ています。

〇昨日はこんな風に完全に水没です

〇サギはその島の近くの水量を測定するこんな鉄柱に

こんな内容で済みません。m(_ _)m

こんな話も

今日(25日)は、大学入試試験の前期試験日ですね。

昨日、仕事の関係で府立大構内いると、何組かの親子に出会いました。

そう、今日試験を受ける受験生とその親御さんです。たぶん、京都市以外の遠くから受験に来られて、前日に会場までの交通機関や場所の下見に来られたのでしょうね。心のなかで頑張れと応援しました。わが娘たち二人とも自宅から通える大学に入学してくれたことから助かりました。その下見来られた人は合格したらアパートなどで一人暮らしかな? 仕送りも大変ですね。

「今日は何の日」

25日(土) 大安 [旧暦一月二十九日]

【茂吉忌】

歌集『赤光』発刊したアララギ派の歌人、斎藤茂吉の命日。彼の生まれた山形・上山市金瓶には斎藤茂吉記念館がある。

【箱根用水貫通の日】

1670年のこの日、芦ノ湖水を箱根山西の深良村へ引く、用水トンネルが貫通した。

【京都北野天満宮梅花祭】

菅原道真の命日に行われる京都・北野天満宮の祭礼。もともとは祭神に「なだめる」と音の似ている菜種(なたね)の花を供えて「菜種御供」と呼んでいたが、明治以降新暦になり、菜種のかわりに梅花を用いたことから「梅花御供」と呼ばれるようになった。

昨日(2/23)は暖かな朝からのスタートでしたが、雨の朝でもありました。雨は午後には小康状態という感じでお日様、青空が覗くようなことが無い一日に!。最高気温も朝からあまり上がらずでしたが、日中は寒さを感じる気温ではありませんでしたか、夕方以降は風も強まりその風も冷たい!。今朝は昨日の朝と比べると5℃以上低い朝を向かえています。

歯茎の腫れの方は、まだ少しだけ残っていますが、通常の食事が違和感なくできるようになりました。歯の大切さを改めで実感いたしました。このところの、歯茎の腫れと雨のおかけで大分のんびりとしたこともあり、体力的には大分楽になりました。やはり、この季節の変わり目、気温の乱高下の影響で知らず知らずに疲れが溜まっていたのでしょうね。一昨日の宴会では他のメンバーが気を使ってくれて早めの解散でしたので、ここでも体力の消耗が防げたようです。

そして、昨日も午前の仕事を終えて家に戻ってからはこのお天気でしたので散歩も中止して体力の温存に勤めました。ということで、約1週間ほど前に撮影した蔵出し写真で失礼します。

それが今日のタイトルの「香る三色」です。そう梅の花です。またまた、御香宮さんで撮影した梅の花ですが・・・

撮影する時に香りを嗅ぎながら撮影したのですが、私の印象ではここ御香宮さんの梅の香りは白梅が一番でした。(^_^)ニコニコ

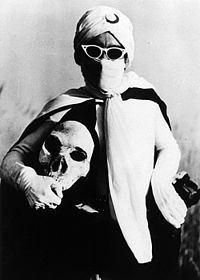

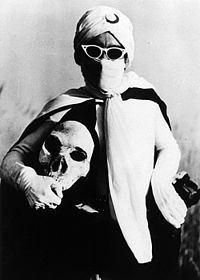

今日は何の日では、【月光仮面登場の日】とのことです。

川内康範原作のテレビ映画「月光仮面」の主人公するものですね。

白いターバンに三日月形のマークをつけ,全身白ずくめの衣装でオートバイにのってあらわれる。大瀬康一主演で昭和33年から放映されて子供たちの人気を得、日本のテレビが生んだ最初のヒーロー!。

ハイ、私も夢中になってリアルで見て興奮したひとりでした。ただし、その頃は家にテレビが無く、私が子供のころに住んでいた地域でもテレビのある家は数が少なく、子供たちが寄り集まってテレビのある家に押しかけました。懐かしいですね。

主題歌も全部ではありませんが今でも歌えます(^_^)ニコニコ

「今日は何の日」

24日(金) 仏滅 [旧暦一月二十八日]

【南国忌】

直木賞としても名を残している作家、直木三十五(さんじゅうご)の命日で、彼の代表作『南国太平記』に由来する。彼の名を冠した直木賞は、芥川賞とともに、友人である菊池寛が創設したもの。

ちなみに直木賞は大衆文芸の新進作家に、芥川賞は純文芸の新進作家に贈られるものである。

【鉄道ストの日】

1898年(明治31年)に日本鉄道会社の機関士ら400人により日本初の鉄道ストライキが12日間にわたって行われ、労働者側が勝利した。その間、上野-青森間の列車が運休するなど混乱した。

【地雷を考える日】

1995年(平成7年)にカンボジアで地雷の根絶を訴える集会が開かれた。

【月光仮面登場の日】

1958年(昭和33年)のこの日、ラジオ東京テレビ(現在のTBS)で国産初のテレビ映画ヒーローもの『月光仮面』の放送が始まった。

放映されるやいなや高視聴率を獲得、大瀬康一扮する月光仮面は日本中の子供たちの人気者となった。

【不器男忌】

『内田暮情論』などを発表した俳人、芝不器男の命日。現在は彼の名を冠した俳句賞が設けられ、愛媛県松野町松丸の彼の生家には記念館が開かれている。

歯茎の腫れの方は、まだ少しだけ残っていますが、通常の食事が違和感なくできるようになりました。歯の大切さを改めで実感いたしました。このところの、歯茎の腫れと雨のおかけで大分のんびりとしたこともあり、体力的には大分楽になりました。やはり、この季節の変わり目、気温の乱高下の影響で知らず知らずに疲れが溜まっていたのでしょうね。一昨日の宴会では他のメンバーが気を使ってくれて早めの解散でしたので、ここでも体力の消耗が防げたようです。

そして、昨日も午前の仕事を終えて家に戻ってからはこのお天気でしたので散歩も中止して体力の温存に勤めました。ということで、約1週間ほど前に撮影した蔵出し写真で失礼します。

それが今日のタイトルの「香る三色」です。そう梅の花です。またまた、御香宮さんで撮影した梅の花ですが・・・

撮影する時に香りを嗅ぎながら撮影したのですが、私の印象ではここ御香宮さんの梅の香りは白梅が一番でした。(^_^)ニコニコ

今日は何の日では、【月光仮面登場の日】とのことです。

川内康範原作のテレビ映画「月光仮面」の主人公するものですね。

白いターバンに三日月形のマークをつけ,全身白ずくめの衣装でオートバイにのってあらわれる。大瀬康一主演で昭和33年から放映されて子供たちの人気を得、日本のテレビが生んだ最初のヒーロー!。

ハイ、私も夢中になってリアルで見て興奮したひとりでした。ただし、その頃は家にテレビが無く、私が子供のころに住んでいた地域でもテレビのある家は数が少なく、子供たちが寄り集まってテレビのある家に押しかけました。懐かしいですね。

主題歌も全部ではありませんが今でも歌えます(^_^)ニコニコ

「今日は何の日」

24日(金) 仏滅 [旧暦一月二十八日]

【南国忌】

直木賞としても名を残している作家、直木三十五(さんじゅうご)の命日で、彼の代表作『南国太平記』に由来する。彼の名を冠した直木賞は、芥川賞とともに、友人である菊池寛が創設したもの。

ちなみに直木賞は大衆文芸の新進作家に、芥川賞は純文芸の新進作家に贈られるものである。

【鉄道ストの日】

1898年(明治31年)に日本鉄道会社の機関士ら400人により日本初の鉄道ストライキが12日間にわたって行われ、労働者側が勝利した。その間、上野-青森間の列車が運休するなど混乱した。

【地雷を考える日】

1995年(平成7年)にカンボジアで地雷の根絶を訴える集会が開かれた。

【月光仮面登場の日】

1958年(昭和33年)のこの日、ラジオ東京テレビ(現在のTBS)で国産初のテレビ映画ヒーローもの『月光仮面』の放送が始まった。

放映されるやいなや高視聴率を獲得、大瀬康一扮する月光仮面は日本中の子供たちの人気者となった。

【不器男忌】

『内田暮情論』などを発表した俳人、芝不器男の命日。現在は彼の名を冠した俳句賞が設けられ、愛媛県松野町松丸の彼の生家には記念館が開かれている。