昨日(2/27)は、午前中は厚い雲に覆われた上に、強い風が吹くために、とにかく寒く感じられました。風による体感気温が低く感じられました。そんな昨日も、暇に任せて散歩でした、夕方から自治会の本年度の会計監査の集まりがありました。今年度は、ゴミ置き場の折り畳み式のゴミ収納庫を7個ほど購入したことから、単年度赤字に、また集会所管理組合も5年の火災地震保険の契約更新(このところの災害の多さもありびっくりするほど保険額が上がりました)もあり、こちらも単年度赤字に・・・。会計監査を終了すれば、総会の議案書作りになります。赤字となりましたが、その赤字の理由がはっきりしているので大丈夫だとは思うのですが!ちっと心配も!

さて、タイトルの話題の「絶滅寸前・アマミアセビ」に戻します。

リュウキュウアセビの近縁種であるアマミアセビ(奄美馬酔木)ツツジ科は、アセビやリュウキュウアセビに比べて花が大きく、純白に輝く大変美しい花木です。

リュウキュウアセビは野生状態で絶滅、アマミアセビは絶滅寸前の状態で、2000年頃から京都府立植物園では多くの系統を収集保存し、2016年に初めて園内に植え付けたそうです。それで、まとめて多くの本数が植えられた理由が分かりました。植えている姿も見たことが有ります。それがそうだったのですね。

京都府立植物園では、改変が計画されているようです。改変では、何やら園内に自由にで入るができるとか、また植物を育てたりするバックヤードも縮小の計画もあるとも聞きました(集客施設を造るために)。絶滅寸前植物を守ったりすることは植物園の役割の一つです。改変計画はただの緑地公園ですよね。貴重な植物たちを守り育てる植物園と緑地公園とは全く異なる施設だと思います。

今日で2月も終わりますね。本当に早く感じられます。これも年齢の関係もあるのかな?

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

28日(月) 仏滅 [旧暦一月二十八日]

【ビスケットの日】

水戸藩士の医師、柴田方庵の日記『方庵日録』に、1855年(安政2年)のこの日の日付で、ビスケットの製法書を水戸藩に送ったと書かれていたことにちなんだもの。ビスケットの語源はラテン語で「二度焼かれたパン」の意味があることから「2(二度)8(焼く)」という語呂合わせもあり、(社)全国ビスケット協会が制定。

【利休忌】

茶道の礎を築いた茶道家、千利休の命日。豊臣秀吉の命により、京の屋敷で切腹した。享年70。後に秀吉は利休を切腹させたことを悔い、利休の養子・少庵を召し出して、千家を再興させた。

【織部の日】

1599年のこの日、織部流茶道の始祖であり、安土桃山・江戸時代初期の大名である古田織部が京都伏見で茶会を催したことにちなんで、岐阜県土岐市が制定。

【バカヤローの日】

1953年(昭和28年)、当時の吉田茂首相が衆議院予算委員会での西村栄一議員の質問に対して「バカヤロー」と発言した。これがもとで内閣不信任案が提出・可決され、3月14日に衆議院が解散した。この解散は「バカヤロー解散」と呼ばれている。

【逍遥忌】

『当世書生気質』やシェイクスピア作品の翻訳などで知られる坪内逍遥の命日。彼にゆかりのある熱海市では、逍遙忌記念祭が行われる。

現在使われている意味での“小説”という言葉を、日本で最初に使ったのは逍遙である。

さて、タイトルの話題の「絶滅寸前・アマミアセビ」に戻します。

リュウキュウアセビの近縁種であるアマミアセビ(奄美馬酔木)ツツジ科は、アセビやリュウキュウアセビに比べて花が大きく、純白に輝く大変美しい花木です。

リュウキュウアセビは野生状態で絶滅、アマミアセビは絶滅寸前の状態で、2000年頃から京都府立植物園では多くの系統を収集保存し、2016年に初めて園内に植え付けたそうです。それで、まとめて多くの本数が植えられた理由が分かりました。植えている姿も見たことが有ります。それがそうだったのですね。

京都府立植物園では、改変が計画されているようです。改変では、何やら園内に自由にで入るができるとか、また植物を育てたりするバックヤードも縮小の計画もあるとも聞きました(集客施設を造るために)。絶滅寸前植物を守ったりすることは植物園の役割の一つです。改変計画はただの緑地公園ですよね。貴重な植物たちを守り育てる植物園と緑地公園とは全く異なる施設だと思います。

今日で2月も終わりますね。本当に早く感じられます。これも年齢の関係もあるのかな?

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

28日(月) 仏滅 [旧暦一月二十八日]

【ビスケットの日】

水戸藩士の医師、柴田方庵の日記『方庵日録』に、1855年(安政2年)のこの日の日付で、ビスケットの製法書を水戸藩に送ったと書かれていたことにちなんだもの。ビスケットの語源はラテン語で「二度焼かれたパン」の意味があることから「2(二度)8(焼く)」という語呂合わせもあり、(社)全国ビスケット協会が制定。

【利休忌】

茶道の礎を築いた茶道家、千利休の命日。豊臣秀吉の命により、京の屋敷で切腹した。享年70。後に秀吉は利休を切腹させたことを悔い、利休の養子・少庵を召し出して、千家を再興させた。

【織部の日】

1599年のこの日、織部流茶道の始祖であり、安土桃山・江戸時代初期の大名である古田織部が京都伏見で茶会を催したことにちなんで、岐阜県土岐市が制定。

【バカヤローの日】

1953年(昭和28年)、当時の吉田茂首相が衆議院予算委員会での西村栄一議員の質問に対して「バカヤロー」と発言した。これがもとで内閣不信任案が提出・可決され、3月14日に衆議院が解散した。この解散は「バカヤロー解散」と呼ばれている。

【逍遥忌】

『当世書生気質』やシェイクスピア作品の翻訳などで知られる坪内逍遥の命日。彼にゆかりのある熱海市では、逍遙忌記念祭が行われる。

現在使われている意味での“小説”という言葉を、日本で最初に使ったのは逍遙である。

タグ :アマミアセビ

昨日(2/26)の朝は、一昨日の朝の最低気温よりも高かったことから少し暖かく感じられました。と言いましてもほぼ0℃でしたが! 日中は青空に恵まれて暖かく感じられる日差しでした。そんな昨日はまたまた片づけ三昧でした。このところ、妻と二人で何十年も押し入れなどに眠ったままの物を不用品として整理しています。その存在も忘れていたようなものは二度と使うことはたぶん無いでしょうね。

昨日の話題ではありませんが、23日に近所を散歩した時のものです。何となく春めいた景色も見られるようになりましね。

◇御香宮さんの梅の花

◇酒蔵と梅の花

◇桃山御陵

◇ホテルに成れなかった建物

インバウンド「外国人が日本に観光をしに来る」をあてにして、建設をはじめましたが、このコロナ禍で頓挫したものです。一階の部分を造ったところで断念したようです。一階部分は、その後、ラーメン小路が計画されていましたが、それも頓挫して、いろいろなお店が入って開店しましたが、またまた、このまん延防止で殆どが休業状態です。

いかにもインバウンドを狙った作りですよね。伏見なので伏見大社をイメージしたのかな?いかにも、いかにもですよね。

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

27日(日) 先負 [旧暦一月二十七日]

【新選組の日】

1863年(文久3年)のこの日、新選組の前身にあたる壬生組が結成された。

ちなみに新選組といえば浅葱色のだんだら模様の羽織が有名だが、これは新選組が結成した初期の頃だけ着用されて、その後は「黒衣、黒袴」の黒づくめが新選組の目印となったらしい。

昨日の話題ではありませんが、23日に近所を散歩した時のものです。何となく春めいた景色も見られるようになりましね。

◇御香宮さんの梅の花

◇酒蔵と梅の花

◇桃山御陵

◇ホテルに成れなかった建物

インバウンド「外国人が日本に観光をしに来る」をあてにして、建設をはじめましたが、このコロナ禍で頓挫したものです。一階の部分を造ったところで断念したようです。一階部分は、その後、ラーメン小路が計画されていましたが、それも頓挫して、いろいろなお店が入って開店しましたが、またまた、このまん延防止で殆どが休業状態です。

いかにもインバウンドを狙った作りですよね。伏見なので伏見大社をイメージしたのかな?いかにも、いかにもですよね。

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

27日(日) 先負 [旧暦一月二十七日]

【新選組の日】

1863年(文久3年)のこの日、新選組の前身にあたる壬生組が結成された。

ちなみに新選組といえば浅葱色のだんだら模様の羽織が有名だが、これは新選組が結成した初期の頃だけ着用されて、その後は「黒衣、黒袴」の黒づくめが新選組の目印となったらしい。

昨日(2/25)の朝は、本当に冷えました。もしかしたら、京都ではこの冬一番の低い気温だったかもと思いました(気象台の発表ではマイナス2℃)。朝の仕事と仲間も、本当に寒い、寒いを連発でした。日中は二桁まで上がり暖かさも感じられる時間帯もありましたが。

寒い寒いと言いながらも、季節の進みを感じられた日でもありました。その一つが、いつも、朝は同じ時間の電車に乗ります。電車の中から見える景色が、真っ暗で何も見えなかったものが、山の稜線がみえるようになり、昨日の朝は、山の形がはっきり見えて、その上に家々の形も見えるようになってました。それと少し前は、地下鉄の駅を降りて地上に出た時にはまだ真っ暗だったものが、明るくなってきました。それだけ季節が進み日の出の時間が早くなったということですね。

それと、植物園でも、春を感じさせてくれる植物たちが目を覚ましたようです。この冬の寒さで少し目覚めが遅かったようには見えますが・・・

そんな植物の紹介ということで!

◇フクジュソウ(福寿草)キンポウゲ科

春を告げる花の代表でもあります。そのため元日草(がんじつそう)や朔日草(ついたちそう)の別名があります。

◇フキ(蕗)キク科

春の代表的な山菜で、花が咲く前の柔らかい花芽(蕗の薹(フキノトウ))は、天ぷらにするとおいしい。

もう、早くも3月の声が聞こえてきそうですね。

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

26日(土) 友引 [旧暦一月二十六日]

【脱出の日】

1815年のこの日、エルバ島(現在はイタリア・トスカーナ州に属する)に流刑されていたナポレオンが脱出し、パリに戻り奇跡の復位を遂げる。

しかしワーテルローの戦いで完敗して百日天下に終わり、その後大西洋の孤島セントヘレナ島へ再び流刑となった。

【パナマ運河開通記念日】

1914年(大正3年)のこの日、中央アメリカのパナマ地峡を開削して太平洋と大西洋を連絡するパナマ運河がアメリカにより開通した。運河は1999年(平成11年)末にアメリカからパナマ共和国に返還された。

【血液銀行開業記念日】

1951年(昭和26年)のこの日、輸血に必要な血液を常に確保し、必要に応じて供給する血液銀行(現在の血液センター)が発足した。

【咸臨丸の日】

1860年、幕府使節団が、オランダから買い入れた木造艦「咸臨丸」で、日本船として初めて太平洋を横断しサンフランシスコに到着した日。

使節団メンバーは、軍艦奉行の木村摂津守、艦長の勝麟太郎(勝海舟)、福沢諭吉ら約90名。

勝麟太郎は航海中、ひどい船酔いのために私室にこもったままで、艦長らしき仕事はほとんどしなかったといわれる。

寒い寒いと言いながらも、季節の進みを感じられた日でもありました。その一つが、いつも、朝は同じ時間の電車に乗ります。電車の中から見える景色が、真っ暗で何も見えなかったものが、山の稜線がみえるようになり、昨日の朝は、山の形がはっきり見えて、その上に家々の形も見えるようになってました。それと少し前は、地下鉄の駅を降りて地上に出た時にはまだ真っ暗だったものが、明るくなってきました。それだけ季節が進み日の出の時間が早くなったということですね。

それと、植物園でも、春を感じさせてくれる植物たちが目を覚ましたようです。この冬の寒さで少し目覚めが遅かったようには見えますが・・・

そんな植物の紹介ということで!

◇フクジュソウ(福寿草)キンポウゲ科

春を告げる花の代表でもあります。そのため元日草(がんじつそう)や朔日草(ついたちそう)の別名があります。

◇フキ(蕗)キク科

春の代表的な山菜で、花が咲く前の柔らかい花芽(蕗の薹(フキノトウ))は、天ぷらにするとおいしい。

もう、早くも3月の声が聞こえてきそうですね。

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

26日(土) 友引 [旧暦一月二十六日]

【脱出の日】

1815年のこの日、エルバ島(現在はイタリア・トスカーナ州に属する)に流刑されていたナポレオンが脱出し、パリに戻り奇跡の復位を遂げる。

しかしワーテルローの戦いで完敗して百日天下に終わり、その後大西洋の孤島セントヘレナ島へ再び流刑となった。

【パナマ運河開通記念日】

1914年(大正3年)のこの日、中央アメリカのパナマ地峡を開削して太平洋と大西洋を連絡するパナマ運河がアメリカにより開通した。運河は1999年(平成11年)末にアメリカからパナマ共和国に返還された。

【血液銀行開業記念日】

1951年(昭和26年)のこの日、輸血に必要な血液を常に確保し、必要に応じて供給する血液銀行(現在の血液センター)が発足した。

【咸臨丸の日】

1860年、幕府使節団が、オランダから買い入れた木造艦「咸臨丸」で、日本船として初めて太平洋を横断しサンフランシスコに到着した日。

使節団メンバーは、軍艦奉行の木村摂津守、艦長の勝麟太郎(勝海舟)、福沢諭吉ら約90名。

勝麟太郎は航海中、ひどい船酔いのために私室にこもったままで、艦長らしき仕事はほとんどしなかったといわれる。

昨日(2/24)は、雨、雪の心配は無かったのですが、相変わらず風が冷たい。最高気温も二桁には届かなかったようです。今日からは暖かくなるとの予報もあるようですが、本当に寒い日が続きますね。

やはり、自然界の植物たちもそんな寒さを感じていたようです。

23日の祝日に散歩がてら、毎年早咲きのJR桃山駅前の桜の花を確認に行ってきました。桜の花を撮影していると、たぶん、ご近所の方と思われる方が話してこられました。「今年の桜は本当に遅い、いつもなら2月11日の建国記念日には満開なのに、今年は今でも2分咲き程度」と! 確かに私も毎年のように見に来るのですが、確実に遅いのが分かります。

この桜の木は、もっと枝ぶりが良かったのですが、駅前の整備の一環として大分枝を切られてしまっています。

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

25日(金) 先勝 [旧暦一月二十五日]

【茂吉忌】

歌集『赤光』発刊したアララギ派の歌人、斎藤茂吉の命日。彼の生まれた山形・上山市金瓶には斎藤茂吉記念館がある。

【箱根用水貫通の日】

1670年のこの日、芦ノ湖水を箱根山西の深良村へ引く、用水トンネルが貫通した。

【京都北野天満宮梅花祭】

菅原道真の命日に行われる京都・北野天満宮の祭礼。もともとは祭神に「なだめる」と音の似ている菜種(なたね)の花を供えて「菜種御供」と呼んでいたが、明治以降新暦になり、菜種のかわりに梅花を用いたことから「梅花御供」と呼ばれるようになった。

2022年は人数制限等の対策を講じ実施。

やはり、自然界の植物たちもそんな寒さを感じていたようです。

23日の祝日に散歩がてら、毎年早咲きのJR桃山駅前の桜の花を確認に行ってきました。桜の花を撮影していると、たぶん、ご近所の方と思われる方が話してこられました。「今年の桜は本当に遅い、いつもなら2月11日の建国記念日には満開なのに、今年は今でも2分咲き程度」と! 確かに私も毎年のように見に来るのですが、確実に遅いのが分かります。

この桜の木は、もっと枝ぶりが良かったのですが、駅前の整備の一環として大分枝を切られてしまっています。

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

25日(金) 先勝 [旧暦一月二十五日]

【茂吉忌】

歌集『赤光』発刊したアララギ派の歌人、斎藤茂吉の命日。彼の生まれた山形・上山市金瓶には斎藤茂吉記念館がある。

【箱根用水貫通の日】

1670年のこの日、芦ノ湖水を箱根山西の深良村へ引く、用水トンネルが貫通した。

【京都北野天満宮梅花祭】

菅原道真の命日に行われる京都・北野天満宮の祭礼。もともとは祭神に「なだめる」と音の似ている菜種(なたね)の花を供えて「菜種御供」と呼んでいたが、明治以降新暦になり、菜種のかわりに梅花を用いたことから「梅花御供」と呼ばれるようになった。

2022年は人数制限等の対策を講じ実施。

昨日(2/23)は、久しぶりの週中の祝日でしたね。最近は、ハッピーマンデー法により月曜が多いので!

しかし、昨日も一昨日に続き風が本当に冷たかったです。

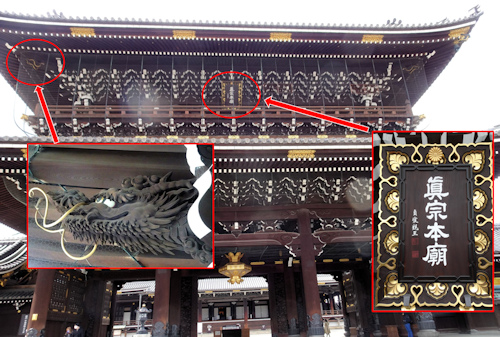

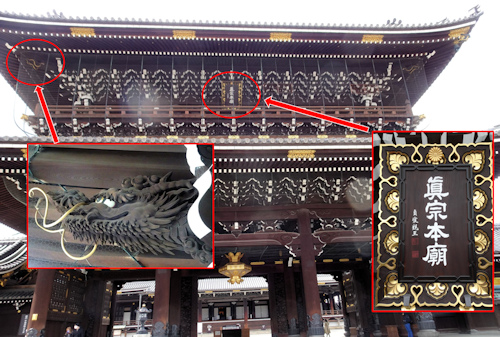

さて、話題は一昨日の続きの東本願寺さんです。

実は、御影堂門の見学では、急な階段などがあり、下足を脱いでスリッパなどでは危険なため、素足になります、もちろん靴下は履いてますが、それでも、床が冷たい、深々と冷たさが伝わってきます。そんなことから足のしもやけが悪化して昨日の朝から痛痒い、赤く腫れています。せめて、階段を上がったところにはスリッパでもあったらうれしかったですね。

今日は、東本願寺さんの、「遊び心や機能性に注目」してみました。

◇柱根巻の眠り獅子

柱の根元が痛まないように巻かれた金属製の柱根巻には意匠の異なる合計32体の獅子が。そのうち1体のみが目を閉じています。

そんな眠り獅子を探してみました。ありました、諦めかけたその瞬間に発見でした。

◇十字斜材格子(じゅうじしゃざいこうし)

腰壁上部の飾り欄間は十文字のデザイン。何か夢のあるデザインですよね。

実は、この十字斜材格子は、修復時に実物大の構造模型を作成した実験したところ、耐震機能があることが判明しました、とのことでした。

最近はこうした遊び心のある建物は少なくなりましたね。

効率優先の建物が多いので・・・今の日本に余裕が無くなったのかな?

★おまけのネタ

昨日の続き、御影堂門です

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

24日(木) 赤口 [旧暦一月二十四日]

【南国忌】

直木賞としても名を残している作家、直木三十五(さんじゅうご)の命日で、彼の代表作『南国太平記』に由来する。彼の名を冠した直木賞は、芥川賞とともに、友人である菊池寛が創設したもの。

ちなみに直木賞は大衆文芸の作家に、芥川賞は純文芸の新進作家に贈られるものである。

【鉄道ストの日】

1898年(明治31年)に日本鉄道会社の機関士ら400人により日本初の鉄道ストライキが12日間にわたって行われ、労働者側が勝利した。その間、上野-青森間の列車が運休するなど混乱した。

【地雷を考える日】

1995年(平成7年)にカンボジアで地雷の根絶を訴える集会が開かれた。

【月光仮面登場の日】

1958年(昭和33年)のこの日、ラジオ東京テレビ(現在のTBS)で国産初のテレビ映画ヒーローもの『月光仮面』の放送が始まった。

放映されるやいなや高視聴率を獲得、大瀬康一扮する月光仮面は日本中の子供たちの人気者となった。

【不器男忌】

『内田暮情論』などを発表した俳人、芝不器男の命日。現在は彼の名を冠した俳句賞が設けられ、愛媛県松野町松丸の彼の生家には記念館が開かれている。

しかし、昨日も一昨日に続き風が本当に冷たかったです。

さて、話題は一昨日の続きの東本願寺さんです。

実は、御影堂門の見学では、急な階段などがあり、下足を脱いでスリッパなどでは危険なため、素足になります、もちろん靴下は履いてますが、それでも、床が冷たい、深々と冷たさが伝わってきます。そんなことから足のしもやけが悪化して昨日の朝から痛痒い、赤く腫れています。せめて、階段を上がったところにはスリッパでもあったらうれしかったですね。

今日は、東本願寺さんの、「遊び心や機能性に注目」してみました。

◇柱根巻の眠り獅子

柱の根元が痛まないように巻かれた金属製の柱根巻には意匠の異なる合計32体の獅子が。そのうち1体のみが目を閉じています。

そんな眠り獅子を探してみました。ありました、諦めかけたその瞬間に発見でした。

◇十字斜材格子(じゅうじしゃざいこうし)

腰壁上部の飾り欄間は十文字のデザイン。何か夢のあるデザインですよね。

実は、この十字斜材格子は、修復時に実物大の構造模型を作成した実験したところ、耐震機能があることが判明しました、とのことでした。

最近はこうした遊び心のある建物は少なくなりましたね。

効率優先の建物が多いので・・・今の日本に余裕が無くなったのかな?

★おまけのネタ

昨日の続き、御影堂門です

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

24日(木) 赤口 [旧暦一月二十四日]

【南国忌】

直木賞としても名を残している作家、直木三十五(さんじゅうご)の命日で、彼の代表作『南国太平記』に由来する。彼の名を冠した直木賞は、芥川賞とともに、友人である菊池寛が創設したもの。

ちなみに直木賞は大衆文芸の作家に、芥川賞は純文芸の新進作家に贈られるものである。

【鉄道ストの日】

1898年(明治31年)に日本鉄道会社の機関士ら400人により日本初の鉄道ストライキが12日間にわたって行われ、労働者側が勝利した。その間、上野-青森間の列車が運休するなど混乱した。

【地雷を考える日】

1995年(平成7年)にカンボジアで地雷の根絶を訴える集会が開かれた。

【月光仮面登場の日】

1958年(昭和33年)のこの日、ラジオ東京テレビ(現在のTBS)で国産初のテレビ映画ヒーローもの『月光仮面』の放送が始まった。

放映されるやいなや高視聴率を獲得、大瀬康一扮する月光仮面は日本中の子供たちの人気者となった。

【不器男忌】

『内田暮情論』などを発表した俳人、芝不器男の命日。現在は彼の名を冠した俳句賞が設けられ、愛媛県松野町松丸の彼の生家には記念館が開かれている。

タグ :東本願寺