昨日(4/24)は、朝から雨でした。雨ということもあったのでしょうが、気温は一昨日よりもかなり低めでした。

そんな雨模様だったことから、一昨日の義姉の家の庭の手入れで疲れたことから休養と決め込みました。そんな日もありですね。(^_^)ニコニコ

ネタも無いことから早速、タイトルの「ホウチャクソウ」の話題に

ホウチャクソウ(宝鐸草)ユリ科は、林の中などの陰地に生える、草丈30cm~50cmほどの多年草です。全草有毒です。

茎の中程で枝分かれし、茎の先のほうに1個ないしは2個の花を下垂させます。

花は、長さ2cmほどの円筒型で緑白色で、葉は長さ5cm前後の笹の葉型で葉脈が目立ちます。

宝鐸(ほうちゃく、ほうたく)とは寺院建築物の軒先の四隅に吊り下げられた飾りであり、名の由来は花が垂れ下がって咲く姿がこの宝鐸(ほうちゃく、ほうたく)に似ることによります。

★おまけのネタ

わが家の小さな小さな庭の植物シリーズ

山椒の花も咲き、花の元には小さな実も

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

25日(月) 先負 [旧暦三月二十五日]

【国連記念日】

1945年(昭和20年)のこの日、第二次世界大戦の勝利目前に連合国50カ国による

サンフランシスコ会議が始まった。

6月26日には国際連合憲章が満場一致で採択された。

【市町村制公布記念日】

1888年(明治21年)のこの日、市制、町村制が公布されたことを記念して制定。

【歩道橋の日】

1963年(昭和38年)のこの日、大阪駅前に初めて横断歩道橋が設置された。

【拾得物の日】

1980年(昭和55年)に東京・銀座で自動車運転手、故・大貫久男さんが現金1億円を拾った日。

結局落とし主は現れず、1億円は大貫さんの手に。

【ギロチンの日】

1792年、フランスでギロチンが実用化された。

当時はフランス革命後の恐怖政治時代で多数の人が処刑されており、医師ジョゼフ・ギヨチーヌが死刑囚の苦痛を少しでも軽減しようと断首台を発明したことによる。

発明者ギヨチーヌの名前から「ギロチン」と呼ばれるようになった。

【ファーストペイデー(初任給の日)】

一般的に4月の給料日で、新入社員がはじめての給料を受け取る日から。

そんな雨模様だったことから、一昨日の義姉の家の庭の手入れで疲れたことから休養と決め込みました。そんな日もありですね。(^_^)ニコニコ

ネタも無いことから早速、タイトルの「ホウチャクソウ」の話題に

ホウチャクソウ(宝鐸草)ユリ科は、林の中などの陰地に生える、草丈30cm~50cmほどの多年草です。全草有毒です。

茎の中程で枝分かれし、茎の先のほうに1個ないしは2個の花を下垂させます。

花は、長さ2cmほどの円筒型で緑白色で、葉は長さ5cm前後の笹の葉型で葉脈が目立ちます。

宝鐸(ほうちゃく、ほうたく)とは寺院建築物の軒先の四隅に吊り下げられた飾りであり、名の由来は花が垂れ下がって咲く姿がこの宝鐸(ほうちゃく、ほうたく)に似ることによります。

★おまけのネタ

わが家の小さな小さな庭の植物シリーズ

山椒の花も咲き、花の元には小さな実も

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

25日(月) 先負 [旧暦三月二十五日]

【国連記念日】

1945年(昭和20年)のこの日、第二次世界大戦の勝利目前に連合国50カ国による

サンフランシスコ会議が始まった。

6月26日には国際連合憲章が満場一致で採択された。

【市町村制公布記念日】

1888年(明治21年)のこの日、市制、町村制が公布されたことを記念して制定。

【歩道橋の日】

1963年(昭和38年)のこの日、大阪駅前に初めて横断歩道橋が設置された。

【拾得物の日】

1980年(昭和55年)に東京・銀座で自動車運転手、故・大貫久男さんが現金1億円を拾った日。

結局落とし主は現れず、1億円は大貫さんの手に。

【ギロチンの日】

1792年、フランスでギロチンが実用化された。

当時はフランス革命後の恐怖政治時代で多数の人が処刑されており、医師ジョゼフ・ギヨチーヌが死刑囚の苦痛を少しでも軽減しようと断首台を発明したことによる。

発明者ギヨチーヌの名前から「ギロチン」と呼ばれるようになった。

【ファーストペイデー(初任給の日)】

一般的に4月の給料日で、新入社員がはじめての給料を受け取る日から。

タグ :ホウチャクソウ

昨日(4/23)は、基本的に曇りだったかな。でも義姉の家の庭の手入れにはカンカン照りよりも助かりました。たまに、日差しが出ると暑い、紫外線が気になる私でした。

義姉の家に着くなり作業開始です。まずは、トマトとキュウリの苗を植える場所の整理を開始し、苗の支柱を立て植え付けでした。その後は、草取りに終始でした。

そうそう、アロエが異様に育っていて、とんでもないことになっていたので、約半分ほどに間引きました。

さて、タイトルの「舐めると舌が割れる? ナベワリ」に戻します。

「ナベワリ(鍋割・舐割)」ビャクブ科は、花は4~5月ごろ、葉の付け根から出て、細い柄があって垂れ下がるので、ちょうど葉の下に隠れるようにつきます。

花びらは四枚、二枚ずつ対生して内外の二列になります。外側の一枚だけが特に大きいので、妙に不対称な変わった花形になります。雄しべ雌しべは中央に集まって突き出ます。

名前の由来は「舐め割り」の変化したものと言われ、葉に毒があるので、舐めると舌が割れるという伝承によるものとされます。

和名の漢字では、「鍋割」とも「舐割」も表記されます。

森の中の木陰で咲くこんな姿を見つけると(^_^)ニコニコです。

今日はこんなところで!

★おまけのネタ

義姉の家の庭の「Before after」です。

チョッと疲れました。

「Before」

「after」

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

24日(日) 友引 [旧暦三月二十四日]

【植物学の日】

1862年(文久2年)のこの日が、植物分類学者の牧野富太郎の誕生日にあたることから制定。

生涯を植物研究に費やして、新種・変種約2500種を発見・命名、植物学の父として世界の学会から尊敬を受けた。

【日本ダービー記念日】

1932年(昭和7年)に目黒競馬場で日本初のダービー(東京優駿競争)が開催されたことを記念して。

函館孫作騎手が乗る「ワカタカ」が優勝した。

ダービーはもともと、イギリスの第12代ダービー卿が創めた4歳馬ナンバーワンを決めるレースのことで、現在は「ダービー」と名のつくレースが世界各地で開催される。

義姉の家に着くなり作業開始です。まずは、トマトとキュウリの苗を植える場所の整理を開始し、苗の支柱を立て植え付けでした。その後は、草取りに終始でした。

そうそう、アロエが異様に育っていて、とんでもないことになっていたので、約半分ほどに間引きました。

さて、タイトルの「舐めると舌が割れる? ナベワリ」に戻します。

「ナベワリ(鍋割・舐割)」ビャクブ科は、花は4~5月ごろ、葉の付け根から出て、細い柄があって垂れ下がるので、ちょうど葉の下に隠れるようにつきます。

花びらは四枚、二枚ずつ対生して内外の二列になります。外側の一枚だけが特に大きいので、妙に不対称な変わった花形になります。雄しべ雌しべは中央に集まって突き出ます。

名前の由来は「舐め割り」の変化したものと言われ、葉に毒があるので、舐めると舌が割れるという伝承によるものとされます。

和名の漢字では、「鍋割」とも「舐割」も表記されます。

森の中の木陰で咲くこんな姿を見つけると(^_^)ニコニコです。

今日はこんなところで!

★おまけのネタ

義姉の家の庭の「Before after」です。

チョッと疲れました。

「Before」

「after」

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

24日(日) 友引 [旧暦三月二十四日]

【植物学の日】

1862年(文久2年)のこの日が、植物分類学者の牧野富太郎の誕生日にあたることから制定。

生涯を植物研究に費やして、新種・変種約2500種を発見・命名、植物学の父として世界の学会から尊敬を受けた。

【日本ダービー記念日】

1932年(昭和7年)に目黒競馬場で日本初のダービー(東京優駿競争)が開催されたことを記念して。

函館孫作騎手が乗る「ワカタカ」が優勝した。

ダービーはもともと、イギリスの第12代ダービー卿が創めた4歳馬ナンバーワンを決めるレースのことで、現在は「ダービー」と名のつくレースが世界各地で開催される。

タグ :ナベワリ

昨日(4/22)は、午前中は雲多かったのですが、午後になると雲が無くなり一面の青空が広がり、気温もどんどんと上がります。日差しがきつい、紫外線が日焼けが気になる私でした。顔に似合わず、紫外線、日焼けに弱い肌です。

そんな昨日は、植物園を少し早めに出て、今日に義姉さんの家の庭に植えるトマトときゅうりの苗を買いに寄り道でした。ついでに我が家分のトマトとバジルも購入してぶら下げて帰ります。帰って午後に移植しようかと下げてきたレジ袋から出してみると折れているではありませんか。何とかテープで止めて復活を願いますが、かなり難しそうな状態です。残念!

さて、タイトルの「やっと見られました、ウチワノキの種」ですが、

ウチワノキの花は3,4年前に撮影をして、名前の由来となった種を見たかったのですが、毎年、確認しつつも見ることが出来ませんでした。そうそう、ウチワノキの名前は、種の形が団扇(うちわ)のように見えることからのネーミングです。そうなれば、ぜひこの目で団扇の形をした種を見たいですよね。

その種が、今年初めて確認できました。見つけた時にはチョッと興奮しました。本当に心臓が高鳴りました(^_^)ニコニコ

そんな「ウチワノキ(団扇木)」モクセイ科の種です。まだ種の赤ちゃんですが、秋になればもっと大きくなるはずです。是非ともその姿も撮影したものです。

ちなみに、春に咲く花はこんな花です。

今日は、妻と二人で、義姉の家の庭の草取りとトマトときゅうりの苗の植え付けをしてきます。

★おまけのネタ

わが家の小さな小さな庭の植物シリーズ

◇アカバナユウゲショウ(赤花夕化粧)アカバナ科

マツヨイグサ のように夕方に花を開かせるというので名前がつきますが、ほとんどが昼間から花を開いています。

原産地は北アメリカ南部から南アメリカ 日本へは明治時代に観賞用として渡来 現在は野生化し、本州の関東地方から西に分布

このアカバナユウゲショウは、道端で勝手に咲いているのを1本いただきわが家に連れ帰ったものが増殖しています。ま~、綺麗だからいいかと(^_^)ニコニコ

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

23日(土) 先勝 [旧暦三月二十三日]

【サン・ジョルディの日】

1986年(昭和61年)に日本書店組合連合会、日本カタロニア友好親善協会などが制定。

スペイン・カタルーニャ地方のバルセロナなどでは、古くから守護聖人であるサン・ジョルディをたたえ、

4月23日に男性は女性にバラを、女性は男性に本を贈る習わしがあった。

【慶應義塾大学創立記念日】

1868年(明治元年)のこの日、東京・築地鉄砲洲、中津藩中屋敷にあった福沢諭吉の一小家塾が芝の新銭座に移され「慶應義塾」と命名された。

【国際マルコーニデー】

世界で初めて無線による通信を行なったイタリアの電気技師グリエルモ・マルコーニを記念する日。

1909年(明治42年)にノーベル賞を受賞。

【地ビールの日、ビールの日】

ドイツの「ビールの日」にちなんで、日本地ビール協会主催の一般公募により定められた記念日。

ちなみに地ビールとは、1994年の酒税法改正でビールの年間最低製造量が2000キロリットルから60キロリットルに引き下げられたことにより、全国各地に誕生した少量生産メーカーのビールのこと。

そんな昨日は、植物園を少し早めに出て、今日に義姉さんの家の庭に植えるトマトときゅうりの苗を買いに寄り道でした。ついでに我が家分のトマトとバジルも購入してぶら下げて帰ります。帰って午後に移植しようかと下げてきたレジ袋から出してみると折れているではありませんか。何とかテープで止めて復活を願いますが、かなり難しそうな状態です。残念!

さて、タイトルの「やっと見られました、ウチワノキの種」ですが、

ウチワノキの花は3,4年前に撮影をして、名前の由来となった種を見たかったのですが、毎年、確認しつつも見ることが出来ませんでした。そうそう、ウチワノキの名前は、種の形が団扇(うちわ)のように見えることからのネーミングです。そうなれば、ぜひこの目で団扇の形をした種を見たいですよね。

その種が、今年初めて確認できました。見つけた時にはチョッと興奮しました。本当に心臓が高鳴りました(^_^)ニコニコ

そんな「ウチワノキ(団扇木)」モクセイ科の種です。まだ種の赤ちゃんですが、秋になればもっと大きくなるはずです。是非ともその姿も撮影したものです。

ちなみに、春に咲く花はこんな花です。

今日は、妻と二人で、義姉の家の庭の草取りとトマトときゅうりの苗の植え付けをしてきます。

★おまけのネタ

わが家の小さな小さな庭の植物シリーズ

◇アカバナユウゲショウ(赤花夕化粧)アカバナ科

マツヨイグサ のように夕方に花を開かせるというので名前がつきますが、ほとんどが昼間から花を開いています。

原産地は北アメリカ南部から南アメリカ 日本へは明治時代に観賞用として渡来 現在は野生化し、本州の関東地方から西に分布

このアカバナユウゲショウは、道端で勝手に咲いているのを1本いただきわが家に連れ帰ったものが増殖しています。ま~、綺麗だからいいかと(^_^)ニコニコ

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

23日(土) 先勝 [旧暦三月二十三日]

【サン・ジョルディの日】

1986年(昭和61年)に日本書店組合連合会、日本カタロニア友好親善協会などが制定。

スペイン・カタルーニャ地方のバルセロナなどでは、古くから守護聖人であるサン・ジョルディをたたえ、

4月23日に男性は女性にバラを、女性は男性に本を贈る習わしがあった。

【慶應義塾大学創立記念日】

1868年(明治元年)のこの日、東京・築地鉄砲洲、中津藩中屋敷にあった福沢諭吉の一小家塾が芝の新銭座に移され「慶應義塾」と命名された。

【国際マルコーニデー】

世界で初めて無線による通信を行なったイタリアの電気技師グリエルモ・マルコーニを記念する日。

1909年(明治42年)にノーベル賞を受賞。

【地ビールの日、ビールの日】

ドイツの「ビールの日」にちなんで、日本地ビール協会主催の一般公募により定められた記念日。

ちなみに地ビールとは、1994年の酒税法改正でビールの年間最低製造量が2000キロリットルから60キロリットルに引き下げられたことにより、全国各地に誕生した少量生産メーカーのビールのこと。

タグ :ウチワノキアカバナユウゲショウ

昨日(4/21)は、早朝はおぼろ月状態のお天気でしたが、確実に下り坂でした。いつものように、朝の仕事を終えて植物園に寄り道して家に戻ります。我が家までもう少しというところでバスの中でバスのフロントガラスにぽつろポツリと雨が、バスを降りて歩いていると、雨が少し強くなります。何とかフードの付いた上着で速足で戻ります。戻って少しすると、雨の音が聞こえてきました。雨男の私としたら頑張ったうちかも知れませんね。

そんな植物園で見かけた光景です。雨が心配な昨日の植物園は,、保育園、幼稚園の団体が何組も来ていました。夫々のグループが思い思いにブルーシートをひき、その上にお弁当なのどの入った荷物置き、レジャーシートで被せています。留守番がいないことから、カラスが舞い降りて、レジャーシートを口ばしで持ち上げ、中のお弁当を狙っています。本当にカラスはよく知ってますね。レジャーシートの下に食べ物があることを・・・このままでは、子供たちのお弁当が危ないと、仕方がないので、私がカラスを追い払います。しかし、カラスは近くで見ると本当に大きいですね。追い払われたカラスは遠くに飛び去ることはありません。それは、カラスとしたら私など怖くないでしょうね。カラス事件も心配でしたが、子供たちがお弁当を食べるまで雨がもってくれたかな?と

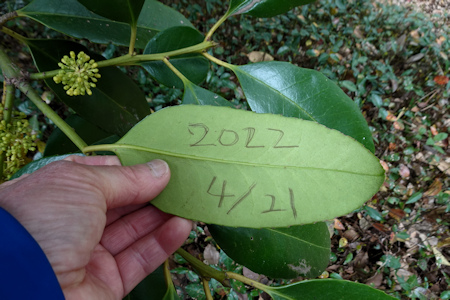

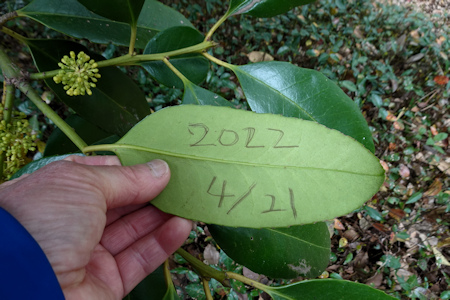

さて、タイトルの「ハガキの語源になった木」の話題に

有名な話なので、ご存じの方も多いかもしれないので、何を今さらと思われるかも知れませんね。

手紙を送る時に使うハガキを漢字で書くと「葉書」と書きます。なぜ紙なのに葉書と書くか?

実は、「タラヨウ(多羅葉)」モチノキ科の葉の裏面を細くて硬い棒などで傷付けると、しばらくして傷付いた部分だけが黒く残る性質があります。その性質を利用して、先の尖ったモノで文字を書くと、その文字を残すことが出来ます。つまり紙のようにして使うことが出来ます。

そのため古くから連絡用として、『タラヨウ』の葉っぱを利用していとのことが「葉書」の語源と言われています。

葉を一枚失敬して、字を書いてみました

そんなタラヨウに花が咲いていました。タラヨウは、雌雄異株で、花の形から撮影したのは雄株、雄花かなと思えます。

ハイ、知ったかぶりの話題でした。すみません。

【こんな話題も取り上げてみました】

昨日に話題にした、カワセミソウ(翡翠草)は、「ムラサキサギゴケ(紫鷺苔)」ハエドクソウ科の群れの中から偶然発見された新種です。

昨日に比較のために改めて撮影してみました。よく分かる特徴としてムラサキサギゴケは、カワセミソウに比べて明らかに筒状部の長さが違いますよね。良かったら昨日の花の画像と見比べてください。他にも違いはありますが・・・

★おまけのネタ

わが家の小さな小さな庭の植物シリーズ

◇エビネ ラン科

今年も1本に咲く花の数は少な目ですが、何とか茎を伸ばして咲いてくれました。

今年は4本かな

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

22日(金) 赤口 [旧暦三月二十二日]

【アースデー(地球の日)】

地球全体の環境を守るため一人ひとりが行動を起こす日。

1970年(昭和45年)にアメリカで始まったもので、環境保護庁設立のきっかけとなる。

【清掃デー】

1954年(昭和29年)のこの日、生活環境整備の重要性の普及徹底を図る趣旨で清掃法が制定されたことを記念して制定された。

そんな植物園で見かけた光景です。雨が心配な昨日の植物園は,、保育園、幼稚園の団体が何組も来ていました。夫々のグループが思い思いにブルーシートをひき、その上にお弁当なのどの入った荷物置き、レジャーシートで被せています。留守番がいないことから、カラスが舞い降りて、レジャーシートを口ばしで持ち上げ、中のお弁当を狙っています。本当にカラスはよく知ってますね。レジャーシートの下に食べ物があることを・・・このままでは、子供たちのお弁当が危ないと、仕方がないので、私がカラスを追い払います。しかし、カラスは近くで見ると本当に大きいですね。追い払われたカラスは遠くに飛び去ることはありません。それは、カラスとしたら私など怖くないでしょうね。カラス事件も心配でしたが、子供たちがお弁当を食べるまで雨がもってくれたかな?と

さて、タイトルの「ハガキの語源になった木」の話題に

有名な話なので、ご存じの方も多いかもしれないので、何を今さらと思われるかも知れませんね。

手紙を送る時に使うハガキを漢字で書くと「葉書」と書きます。なぜ紙なのに葉書と書くか?

実は、「タラヨウ(多羅葉)」モチノキ科の葉の裏面を細くて硬い棒などで傷付けると、しばらくして傷付いた部分だけが黒く残る性質があります。その性質を利用して、先の尖ったモノで文字を書くと、その文字を残すことが出来ます。つまり紙のようにして使うことが出来ます。

そのため古くから連絡用として、『タラヨウ』の葉っぱを利用していとのことが「葉書」の語源と言われています。

葉を一枚失敬して、字を書いてみました

そんなタラヨウに花が咲いていました。タラヨウは、雌雄異株で、花の形から撮影したのは雄株、雄花かなと思えます。

ハイ、知ったかぶりの話題でした。すみません。

【こんな話題も取り上げてみました】

昨日に話題にした、カワセミソウ(翡翠草)は、「ムラサキサギゴケ(紫鷺苔)」ハエドクソウ科の群れの中から偶然発見された新種です。

昨日に比較のために改めて撮影してみました。よく分かる特徴としてムラサキサギゴケは、カワセミソウに比べて明らかに筒状部の長さが違いますよね。良かったら昨日の花の画像と見比べてください。他にも違いはありますが・・・

★おまけのネタ

わが家の小さな小さな庭の植物シリーズ

◇エビネ ラン科

今年も1本に咲く花の数は少な目ですが、何とか茎を伸ばして咲いてくれました。

今年は4本かな

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

22日(金) 赤口 [旧暦三月二十二日]

【アースデー(地球の日)】

地球全体の環境を守るため一人ひとりが行動を起こす日。

1970年(昭和45年)にアメリカで始まったもので、環境保護庁設立のきっかけとなる。

【清掃デー】

1954年(昭和29年)のこの日、生活環境整備の重要性の普及徹底を図る趣旨で清掃法が制定されたことを記念して制定された。

昨日(4/20)は、良いお天気に恵まれました。最高気温も、25℃を上回る夏日になったのではと思える暑さでした。

久しぶりに、地下鉄、北山駅でお掃除の仕事をしているおばさんと出会いました。この人、以前から出会うとポケットから茹で卵を出してくれます。何か自宅近くの養鶏所から卵を売りに来るそうで、美味しいので茹で卵にしておやつとして持ってくるようです。そんなおやつの卵を私と出会うと渡してくれます。自分の食べる分が無くなるのにです。昨日は持ち合わせが無かったのかいただきませんでしたが、少し話を・・京都市地下鉄も赤字で苦しいようで、最低賃金の関係で時給はホンの少し上がりましたが、1時間の時短になってしまったようです。経費節減の一環ようです。時給が少し上がっても1時間の時短で、所得は減ったと嘆いておりました。

でも、仕事ができるだけまだいいかとも(^_^)ニコニコ

さて、タイトルの「京都固有種、カワセミソウ」に

それが、「カワセミソウ(翡翠草)」ハエドクソウ科(サギゴケ科とも)です。

カワセミソウは、2000年に京都でムラサキサギゴケの群れの中から偶然発見された新種で、とても珍しい花とのこと。よく見かけるムラサキサギゴケの仲間で、京都固有種とも。

ムラサキサギゴケの花に比べ、筒状部が下唇に比べて著しく長く、隆起帯も2本でなく4本であることも特徴です。

名前の由来は、スマートな花の形と、宝石をちりばめたような斑点があることが飛ぶ宝石といわれるカワセミに似ている事からとのことです。

植物園でも以前あった場所は、みんなに踏まれるようなところにあり、見られなくなりました。今回、見かけたのは絶滅危惧種を保護している場所でした。こうして守ってあげないと絶滅の危機になるかもですね。ということで柵の中でした。

★おまけのネタ

卵つながりの話題も

ご近所の方に、卵をいただきました。その方は、琵琶湖に別荘があり京都に戻る途中に養鶏所があるそうです。そこで生みたての卵が売られているそうです。でも、朝一に行かないといつも売り切れとか。今回、ゲットできたのでとおすそ分けでした(10個ほど)。ぜひ、卵がけご飯で食べてくださいと言われましたので、昨日の朝に卵がけご飯としていただきました。濃厚で大変美味しかったです。

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

21日(木) 大安 [旧暦三月二十一日]

【民放の日(放送広告の日)】

1951年(昭和26年)のこの日、日本で初めて民間放送16社に放送の予備免許が与えられたのを記念して制定。

久しぶりに、地下鉄、北山駅でお掃除の仕事をしているおばさんと出会いました。この人、以前から出会うとポケットから茹で卵を出してくれます。何か自宅近くの養鶏所から卵を売りに来るそうで、美味しいので茹で卵にしておやつとして持ってくるようです。そんなおやつの卵を私と出会うと渡してくれます。自分の食べる分が無くなるのにです。昨日は持ち合わせが無かったのかいただきませんでしたが、少し話を・・京都市地下鉄も赤字で苦しいようで、最低賃金の関係で時給はホンの少し上がりましたが、1時間の時短になってしまったようです。経費節減の一環ようです。時給が少し上がっても1時間の時短で、所得は減ったと嘆いておりました。

でも、仕事ができるだけまだいいかとも(^_^)ニコニコ

さて、タイトルの「京都固有種、カワセミソウ」に

それが、「カワセミソウ(翡翠草)」ハエドクソウ科(サギゴケ科とも)です。

カワセミソウは、2000年に京都でムラサキサギゴケの群れの中から偶然発見された新種で、とても珍しい花とのこと。よく見かけるムラサキサギゴケの仲間で、京都固有種とも。

ムラサキサギゴケの花に比べ、筒状部が下唇に比べて著しく長く、隆起帯も2本でなく4本であることも特徴です。

名前の由来は、スマートな花の形と、宝石をちりばめたような斑点があることが飛ぶ宝石といわれるカワセミに似ている事からとのことです。

植物園でも以前あった場所は、みんなに踏まれるようなところにあり、見られなくなりました。今回、見かけたのは絶滅危惧種を保護している場所でした。こうして守ってあげないと絶滅の危機になるかもですね。ということで柵の中でした。

★おまけのネタ

卵つながりの話題も

ご近所の方に、卵をいただきました。その方は、琵琶湖に別荘があり京都に戻る途中に養鶏所があるそうです。そこで生みたての卵が売られているそうです。でも、朝一に行かないといつも売り切れとか。今回、ゲットできたのでとおすそ分けでした(10個ほど)。ぜひ、卵がけご飯で食べてくださいと言われましたので、昨日の朝に卵がけご飯としていただきました。濃厚で大変美味しかったです。

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

**********************************************

21日(木) 大安 [旧暦三月二十一日]

【民放の日(放送広告の日)】

1951年(昭和26年)のこの日、日本で初めて民間放送16社に放送の予備免許が与えられたのを記念して制定。

タグ :カワセミソウ