昨日(5/1)は、朝から文句の言いようのない青空が広がり、それが一日中続きました。それにしても気温がまたまた高いです。もしかしたらこちら京都では真夏日の30℃に達したのではないかと思いえるほどの暑い・暑い気温です(発表では29.5℃)。

私はこの連休中は朝の仕事も、自分の個人事業主の仕事も曜日通りの平常シフトバージョンなので、昨日も早朝から仕事に向かい、帰りがけには植物園に寄り道をしてのパターンでした。この暑さなので植物園でも生態園という森の中を主にウロウロとでした。

そして、ついにイチョウの雌花を見つけて2,3日前から撮影に挑戦していました。雌花が高いところに咲いているのしか見つけられず苦労してやっとご紹介できるレベルのものが撮影できたかな?ということで登場です。

イチョウなどの裸子植物の受精方法などを調べていたのですが、いまさらながら、雌しべに雄しべの花粉がつけばそれで実になると簡単に考えていたのですが、やはり「植物の生殖細胞の形成と受精」は神秘的であり不思議です。

今回は、次女の高校の時の生物の教科書を貸してもらい改めて見直してみました。確かにこんな勉強をしたな!と・・

とりあえずは、撮影したイチョウの雌花の写真を!

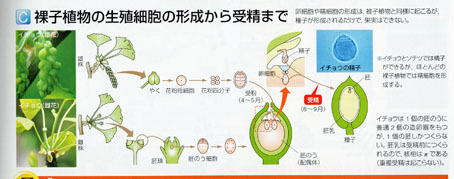

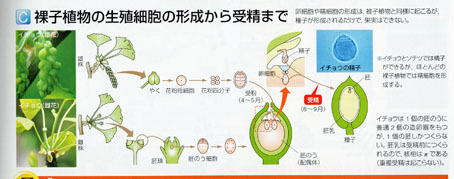

「裸子植物の生殖細胞の形成から受精までのストリー」

春の青々と芽吹くこの時期に、イチョウは花を咲かせます。イチョウには、雄花(おばな)をつける雄(おす)の木と、雌花(めばな)をつける雌(めす)の木があります。

雄の木の若葉の根元には、雄花が垂れ下がります。雄花からの花粉は小さく、風に吹かれて飛んでいきます。この花粉が、精子のもとになります。

イチョウは、裸子植物で雌花は胚珠(はいしゅ)がそのまま裸で2つ着いているだけで、花弁も、ガクもありません(普通の花の中心部だけという感じかな?)。

イチョウの雌花の胚珠先端部は受粉時期になると小さく開口し、しっぽりと「珠孔液」(受粉液とも)で濡れて、花粉を受け入れる準備をし、その先端の液体部に花粉がつくと、液とともに胚珠の中にある花粉室というとことに取り込まれます。

取り込まれた花粉は穴の奥にある小さな部屋に入り、ここで、精子を作る準備をします。一方、精子と受精する卵(らん)は、その小さな部屋の下にある丸い部分で作られます。受精の準備が整うのは、およそ5ヵ月後です。

春に雌花についた花粉が、秋になってようやく精子を作り、卵と受精できるようになります。

とインターネットや生物の教科書等で説明されておりました。

イチョウはこのようにして子孫を残していたのです。

こんな複雑なことを約半年もかけてしていたとは・・・子孫を残す、命をつなぐとはいかに大変なことかと改めて考えさせられました。

【参考】

イチョウの生殖細胞の形成から受精までの図

数研出版(株) 「フォトサイエンス 生物図録」鈴木孝仁監修より

イチョウの雄花など詳しくは、すーさんの「撮植(さつしょく)日記」・イチョウ←で、よかったら見てやってください。

すみません、何やら一人相撲をしているようで、やけに雌花を見つけたことで興奮してしまいましたm(_ _)m

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

◇新規登録植物

〇ティアレラ

茂った葉の間を縫うように花茎を伸ばし、小さな花をたくさん咲かせます。

〇ミヤマヨメナ(深山嫁菜)

栽培されるミヤコワスレの原種

◇更新追加植物

〇シナアブラギリ(支那油桐)

花を追加しました

**************************************************

「今日は何の日」

2日(水) 先勝 [旧暦三月十七日]

【八十八夜】(立春から数えて88日目)

この日に摘んだ新茶は特別なものとされ、この日にお茶を飲むと長生きするともいわれる。

【緑茶の日】(八十八夜と同日)

日本茶業中央会が毎年八十八夜の日を緑茶の日と制定している。古くから仙薬と称されるほど八十八夜の新茶は栄養価が高いという。

【郵便貯金創業記念日】

1875年(明治8年)5月2日、東京と横浜の2ヵ所に貯金預かり所を設けたのが、日本の郵便貯金制度の始まり。そこで1950年(昭和25年)にこの日を郵便貯金の創業記念日と制定した。預入限度額は500円であった。

【交通広告の日】

1993年(平成5年)に関東交通広告協議会が「5(こう)2(つう)」と語呂合わせして制定。

【歯科医師記念日】

1957年(昭和32年)5月に日本歯科医師会が制定。1904年(明治37年)10月に歯科医師法草案がまとめられ、1906年(明治39年)3月に医師法と同時に貴族院で可決成立、5月2日に公布となった。日本歯科医師会では、この日を歯科医師記念日と定めた。

私はこの連休中は朝の仕事も、自分の個人事業主の仕事も曜日通りの平常シフトバージョンなので、昨日も早朝から仕事に向かい、帰りがけには植物園に寄り道をしてのパターンでした。この暑さなので植物園でも生態園という森の中を主にウロウロとでした。

そして、ついにイチョウの雌花を見つけて2,3日前から撮影に挑戦していました。雌花が高いところに咲いているのしか見つけられず苦労してやっとご紹介できるレベルのものが撮影できたかな?ということで登場です。

イチョウなどの裸子植物の受精方法などを調べていたのですが、いまさらながら、雌しべに雄しべの花粉がつけばそれで実になると簡単に考えていたのですが、やはり「植物の生殖細胞の形成と受精」は神秘的であり不思議です。

今回は、次女の高校の時の生物の教科書を貸してもらい改めて見直してみました。確かにこんな勉強をしたな!と・・

とりあえずは、撮影したイチョウの雌花の写真を!

「裸子植物の生殖細胞の形成から受精までのストリー」

春の青々と芽吹くこの時期に、イチョウは花を咲かせます。イチョウには、雄花(おばな)をつける雄(おす)の木と、雌花(めばな)をつける雌(めす)の木があります。

雄の木の若葉の根元には、雄花が垂れ下がります。雄花からの花粉は小さく、風に吹かれて飛んでいきます。この花粉が、精子のもとになります。

イチョウは、裸子植物で雌花は胚珠(はいしゅ)がそのまま裸で2つ着いているだけで、花弁も、ガクもありません(普通の花の中心部だけという感じかな?)。

イチョウの雌花の胚珠先端部は受粉時期になると小さく開口し、しっぽりと「珠孔液」(受粉液とも)で濡れて、花粉を受け入れる準備をし、その先端の液体部に花粉がつくと、液とともに胚珠の中にある花粉室というとことに取り込まれます。

取り込まれた花粉は穴の奥にある小さな部屋に入り、ここで、精子を作る準備をします。一方、精子と受精する卵(らん)は、その小さな部屋の下にある丸い部分で作られます。受精の準備が整うのは、およそ5ヵ月後です。

春に雌花についた花粉が、秋になってようやく精子を作り、卵と受精できるようになります。

とインターネットや生物の教科書等で説明されておりました。

イチョウはこのようにして子孫を残していたのです。

こんな複雑なことを約半年もかけてしていたとは・・・子孫を残す、命をつなぐとはいかに大変なことかと改めて考えさせられました。

【参考】

イチョウの生殖細胞の形成から受精までの図

数研出版(株) 「フォトサイエンス 生物図録」鈴木孝仁監修より

イチョウの雄花など詳しくは、すーさんの「撮植(さつしょく)日記」・イチョウ←で、よかったら見てやってください。

すみません、何やら一人相撲をしているようで、やけに雌花を見つけたことで興奮してしまいましたm(_ _)m

**************************************************

すーさんの「撮植(さつしょく)日記」

↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。

ご意見をいただければ最高です。

◇新規登録植物

〇ティアレラ

茂った葉の間を縫うように花茎を伸ばし、小さな花をたくさん咲かせます。

〇ミヤマヨメナ(深山嫁菜)

栽培されるミヤコワスレの原種

◇更新追加植物

〇シナアブラギリ(支那油桐)

花を追加しました

**************************************************

「今日は何の日」

2日(水) 先勝 [旧暦三月十七日]

【八十八夜】(立春から数えて88日目)

この日に摘んだ新茶は特別なものとされ、この日にお茶を飲むと長生きするともいわれる。

【緑茶の日】(八十八夜と同日)

日本茶業中央会が毎年八十八夜の日を緑茶の日と制定している。古くから仙薬と称されるほど八十八夜の新茶は栄養価が高いという。

【郵便貯金創業記念日】

1875年(明治8年)5月2日、東京と横浜の2ヵ所に貯金預かり所を設けたのが、日本の郵便貯金制度の始まり。そこで1950年(昭和25年)にこの日を郵便貯金の創業記念日と制定した。預入限度額は500円であった。

【交通広告の日】

1993年(平成5年)に関東交通広告協議会が「5(こう)2(つう)」と語呂合わせして制定。

【歯科医師記念日】

1957年(昭和32年)5月に日本歯科医師会が制定。1904年(明治37年)10月に歯科医師法草案がまとめられ、1906年(明治39年)3月に医師法と同時に貴族院で可決成立、5月2日に公布となった。日本歯科医師会では、この日を歯科医師記念日と定めた。